最近の 大工集団 欅

| 2011年8月31日 |

今日で8月は終わりです。

明日は9月、越中八尾のおわら風の盆です。

台風が近づいているのですが、八尾の天気予報は曇りとなっています。

年に一度のイベントなのですから、八尾の人達も晴れて欲しいでしょうね。

昨日のマスはホイル焼きにして食べました。

今朝、白組を山に連れて行くと、イワナとニジマスが裏の川でピチピチと動いていました。

二匹とも体長は35㎝ほどあります。

昨日に続き大漁です。

(ああ、白組とはヤギのことです。

ちなみに、黒組は猫、飼っている二匹の猫が黒猫なのです。

もう一つ、赤組は金魚です。)

裏の川は年に数度清掃のために水が止まります。

今日は川の土手の草刈りのために水を止めたのでマスを手に入れました。

ところで、マスとサケの違いをご存じですか。

結論から言いますと、生物学的には明確な区分はないそうです。

サケという名の魚はいますが、「マス」というのはサクラマス、カラフトマス、ニジマスなど複数の魚を総称しています。

英語では「サーモン」と「トラウト」という呼び方がありますが、欧米では海に降りるものをサーモン、川など淡水で生活するものをトラウトとしている場合が多く、近年は日本でもサーモン=さけ、トラウト=ますと認識している例もあります。

日本でなぜサケとマスという呼び分けができたかについて一説を紹介します。

日本で昔からそ上が見られたサケ・マスはサケとサクラマスであり、当時はサケとマスで区別には十分でした。

しかし蝦夷地の開拓が進むと道東方面に別種のサケ・マスが分布しており、サクラマスとカラフトマスという呼び分けが必要になりました。

さらに北洋サケ・マス漁業が始まると日本には分布しないものも漁獲され、漁業者はそれらをベニマス、ギンマスなどと呼び分けました。

この時点ではサケだけが特別で、その他はすべて○○マスで統一されていました。

しかしながら、流通させるに当たってマスよりサケの方が高級イメージがあったので、ベニザケ、ギンザケという呼び名で販売されるようになり、それが定着して今日に至っているということです。

ついでに余談を一つ書きます。

サケ・マスは赤身魚でしょうか、白身魚でしょうか。

赤身魚の赤い色はミオグロビンという肉の色素タンパク質によるものです。

その役割は運動するとき必要な酸素を筋肉にたくさん蓄えるというもので、常に泳ぎ回るマグロやカツオが「赤身魚」の代表と言えます。

サケの赤い色は餌に含まれるアスタキサンチンという栄養素によるものです。

卵(イクラ)の赤い色も同じで、サケが成熟して川に昇ると餌を食べなくなり、さらに栄養素が卵に移行するため、身は徐々に白くなります。

このことからもサケは白身魚だということがわかります。

今夜はマスの刺身です。

自然と隣り合わせで生活していると時々面白いものを見つけます。

今朝、ヤギを裏山に連れて行った帰りに何気なく川を見ると、マスが死んでいました。

体長は50㎝ほどあります。

裏の川では今までにヤマメ、イワナ、アユは見たことがあるのですが、マスは初めてです。

村の人に聞くと、昔は手取川に手づかみ出来るくらいのマスがいたそうです。

そのマスが手取川から入り、裏の川にも多くいたとのことでした。

今年も巨峰は一粒も食べられませんでした。

坊ちゃんカボチャも一個も収穫できませんでした。

枝豆も全滅でした。

モロッコインゲン豆も・・・。

その他にも・・・。

柿もきっと全滅するでしょう。

以前にも書きましたが、サルは年々増えています。

これは中宮で行われていた餌付けをやめてからです。

完全な人災です。

行政は何故何もしないのでしょうか。

私が此所吉野に引っ越してきたときにには、白山の石川県側にはイノシシはいないと言われていました。

ハクビシンもいませんでした。

勿論、サルもいませんでした。

ところが、今はそれらの被害は甚大です。

大工集団 欅の畑は猫の額です。

被害も他の大きな畑に比べれば小さいかもしれません。

それでも、土を作り、苗を植え、毎日水をやり、草を取り・・・、その様な苦労が水の泡です。

広い畑の人達はどれほど苦労をしておいでることか。

今ではサルは金沢までいるそうですし、イノシシにいたっては能登にまでいるそうです。

このまま放置していたなら大変なことになるのは誰もが分かっているはずです。

行政の対応を強く望みます。

これブドウです。

巨峰なんです。

サルが来て全部食べてしまいました。

どうせ食べるのなら一粒も落とさずに食べて欲しい。

畑に入ったサルの後始末をするときは本当に虚しい。

いままで毎日手入れしてきたのに・・・。

忘れないでください、大工集団 欅は建築業者です。

家を建てて頂いたお客様より多くの物を頂きますが、今年もKさんがオバケカボチャをわざわざ持ってきてくれました。

重さは約50Kg程あります。

早速、店の玄関に置きました。

腹に据えかねていることがあるので、少し日は経ちましたが書くことにしました。

京都、けったいな街ですなー。

京都では、「はやく帰れ」と言うことを「お茶づけ食べていきなはれ」と言うそうです。

お茶席では座敷の掛け軸を褒めちぎっておきながら、その家の玄関を出ると必ず「もひとつでんなー」と悪口を言う。

先頃の話ですが、京都が被災地の岩手県陸前高田市の景勝地である「高田松原」の松を五山の送り火の薪にするとの記事を新聞で読んで、『それはいいことだ』と思っていました。

京都五山の送り火保存会へは、被災者らに犠牲者の名前や復興への願いを書き込んでもらった薪が400本が集まったそうです。

しかし、放射性セシウムに汚染された稲わらを 食べた牛の肉が流通した問題などで心配が広がり、検査を実施。

放射性セシウムは検出されなかったが、現地の関係者と協議して中止を決定した。

その後、薪の表皮部分から放射性セシウムが検出されたため、再度使用を断念すると発表した。

市文化財保護課は「誠に残念な結果だが、中止せざるをえない。被災者や多くの市民にご心労をおかけして申し訳ない」と謝罪した。

この松には、被災者が亡くなった家族への思いを書き込んであり、京都市と主催者側がこの松に放射性物質が無いことを確認しているにもかかわらず、である。

恩着せがましく被災地に松で薪を作らせて、それを送らせておいて、二度も断るとは何事だと言いたい。

被災者の方々が薪の一本一本にどの様な気持ちで書かれたか、それを思うと悲しい。

東日本の被災地は汚れていて、京都だけは綺麗なのか。

京都で燃やせないほど危険な松ならば、被災地でも危険ではないか。

何故、その危険な松を被災地に送り返したのか。

そして、それならば被災地で迎え火として燃やされるのを、危険だから辞めなさいと何故言わなかったのか。

京都では燃やせないが、被災地は汚れているので燃やせると思ったのか。

それで、この松は地元の陸前高田市で迎え火として燃やされた。

その迎え火となった炎を眺め、地震と津波で亡くなり、また何行方不明になっている肉親が帰ってきているように思えて涙された人も多かったと聞く。

計画通りにその松が、京都で燃やされ、芸者を侍らしてビール片手に座敷で遊ぶ観光客に眺められるより、迎え火として燃やされてよかった。

そもそも、原点から離れて、五山の送り火をダシにして、観光客を待ちかまえて、女を侍らし酒を飲ませて高い金を取る京都の観光産業に被災地の高田松原の松が利用されずによかった。

とはいえ、この五山送り火は、もともと慰霊の宗教行事である。

従って、この原点に戻って高田松原の松を大文字山の送り火にすると決まり、陸前高田市の被災者も、その松に肉親への思いを書き込んだのだろう。

更にその松には、放射能の心配はない。

それが何故、「放射能汚染を心配する声が寄せられた」だけで中止になったのであろうか。

京都市長さん、被災地の松を再度断るに際して、安易に「断腸の思い」と言ってほしくなかった。

偽善者ではないか。

肉親を失った被災者に、「断腸の思い」をさせたのは京都、あなた達ではないか。

この京都に比べて、被災者の皆さんは何と辛抱強く奥ゆかしいのか。

彼らは、京都から送り返された松を迎え火として燃やした。

ところが、京都市での使用が中止された松の一部を、神奈川県箱根町の箱根強羅観光協会が引き取り、16日に主催した「箱根強羅夏まつり」の大文字焼きで燃やしました。

同協会は「供養のために引き取り、検査で放射性物質は検出されなかったので燃やした。事前に公表すると被災地や京都に迷惑を掛けると判断し、公表しなかった」と説明しています。

同協会によると、燃やしたのはもともと京都で使われる予定だった薪の一部でした。

夏まつりでは例年、箱根産の竹を燃やすが、陸前高田市にボランティアに行った夏まつりの関係者が引き取りを提案した。

薪からは放射性物質は検出されなかった。

同協会は「供養のためなので、そっとやりたかった。苦情は来ていない」としている。

これこそが供養ですよね。

京都と箱根強羅、雲泥の差です。

オレは箱根強羅が好きだー!!

DL-103がいまだに生きながらえているのは、偉大なことですし驚きにも値します。

その理由は何なのでしょうか。

放送局用ということが大きいのは当然として、私のようなコンシュマーサイドでも使われているのには訳があります。

DL-103の真価は肉声、あるいはギターなどの似通った周波数帯域のアコースティック楽器類の再現性にあるのではないでしょうか。

レコードソースによってはゾクッとさせられるほどの生々しさは、DL-103の独壇場ではないかと思わされることもあるほどです。

これによりDL-103は生き続けているのでしょう。

写真の下はDENON DL-103Dで、1977年から作られているカートリッジの名機です。

これとて30年以上作られているんですよね。

写真でお分かりでしょうが、今回はこのカンチレバーを折ってしまいました。

それにしてもレコードを聴くための器機は精密です。

プレイヤー(レコード盤を廻す機械)も回転数は精密で、スムーズでなくてはなりません。

トーンアーム(レコード針を取り付ける機械)はこれこそ精密機械です。

そして今回のカートリッジ(レコード表面の音溝の振幅を、電気信号に変換する装置)は小さい体で電気を作る精密機械です。

カートリッジの中にはコイルが入っており、レコードをトレースすることにより震えて微弱な電気を発電します。

カートリッジにはMC型やMM型等幾種類かありますが、MC型は構造上コイルを大きくすることができないため出力電圧がMM型の1/10程度(0.2

- 0.5mV程度)と小さく、イコライザアンプの前段に低雑音の前段増幅器(ヘッドアンプ)または昇圧トランスを必要とします。

また、スタイラスチップ(針)が磨耗した場合に、構造上MM型がスタイラスチップとカンチレバーを含めた「レコード針」のみの交換であるものが多いのに対し、MC型はカートリッジ全体の交換となるため、交換時の費用はMC型のほうが大きくなります。

つまり、MC型は自分で針の交換が出来ないのです。

針の交換をするには折れた本体をメーカーへ送り、新しい本体と交換となります。

・・・だから・・・高価となるんですよねー・・・。

要らぬ出費です。

歳を取ると、目が悪くなって、手元が・・・。

『やっちまったー!!!』

レコードを聴くためにカートリッジのクリーニングをしたときに感知レバーを折ってしまいました。

チョットした油断がウン万円の出費となりました。

写真の上のDENON DL-103は1970年、大阪万博の年に市販されました。

現在もモデルチェンジなしで販売され、40年以上のロングセラーカートリッジです。

市販されたのは1970年ですが、実際の発表は1964年のことで、5年間は「FM放送局専用」で、「幻のカートリッジ」だったのです。

余談はここまでにして、文学です。

正直に告白すると私は藤村の作品はあまり好きではありません。

でも、『春』『家』『桜の実の熟する時』『ある女の生涯』『嵐』『夜明け前』と藤村の小説は『旧主人』『破戒』以外は全て読みました。

でも・・・。

文芸評論家の篠田一士は「『夜明け前』は空前にして絶後の傑作」と言い、「日本の近代文学はこの作品によって頂点に達し、この作品を読むことが日本の近代文学の本質を知ることになる」と評論に書いています。

では『夜明け前』のどこが良いのか、となると何も書いていません。

鬼才篠田にして、こうなのです。

『夜明け前』が大傑作であることは篠田自身が確信し、内心言うを俟たないことなのに、そのことを彷彿とさせる批評の言葉がまにあわない。

漱石や鴎外では、まずこんなことはおこらないはずです。

露伴や鏡花でも難しくはない。

むろん横光利一や川端康成ではもっと容易なことでしょう。

それなのに『夜明け前』、いや、藤村では、ままならない。

もてあまし、挙げ句は、藤村と距離をとっている。

これは日本文芸史上の珍しいことです。

それが何故なのか薄々私には理解できるのです。

藤村ほど真剣に、かつ深刻に、かつ自分の血を通して考えた作家は稀有です。

そうなんですよね、だから藤村を語るときはどうしても彼の血を話題にしなければ本質へたどり着けません。

藤村は自作でさまざまに、「親譲りの憂鬱」を深刻に表現しました。

つまり自身についての血の呪いをひしひしと感じていたためだといわれています。

でも彼の血については誰も話題にしたくないのです。

だから、藤村の評論はおしなべて中途半端ですよね。

私もここで藤村の血を話題にしたくありませんから、中途半端ですがこの辺で終わりにします。

藤村は最初は詩人でした。

『落梅集』におさめられている一節『椰子の実』は、柳田國男が伊良湖海岸に椰子の実が流れ着いているのを見たというエピソードを元に書いたもので、山田耕筰門下の大中寅二が作曲し、現在でも愛唱されていますよね。

今日は島崎藤村が昭和18年に亡くなった日(藤村忌)です。

文学の話とは違いますが、藤村が生まれたのは馬籠で生家が記念館としてありますが、では馬籠は何県でしょう?

大方の人は長野県と言われるでしょうが、2005年2月12日までは確かに長野県木曽郡山口村神坂馬籠でした。

でも、現在は越境合併により岐阜県中津川市馬籠となっています。

日本はなぜ『日本の最高の顔』で自分を売り込もうとしないのでしょうか。

世界で認められている日本人の洗練された職人や画家、音楽家、建築家、料理人ではなく、国内限定のスターを宣伝に使った意図は何だったのでしょう。

ハッキリ言って、嵐を外国人で知っている人はほとんどいないでしょう。

その彼らに「ニャー」と言わせても外国人には何の事やら分からないと思います。

友人がパリのシャルル・ド・ゴール国際空港で真っ先に目に飛び込んできたのは、イギリス銀行大手HSBCの巨大な看板広告だったと話してくれました。

その看板は1枚につき各国のイメージを1つずつ描いたその広告で、日本のイメージとして描かれていたのは「漫画を読む相撲取」だったそうです。

なるほど、日本人が考える「日本」と外国人が描く「日本」には、いまだに大きな差があるようです。

彼曰く「観光庁の嵐のPRサイトは日本の恥」で、「日本の価値を決めるのは、その95%が醜い高層ビルなど形あるものではなく、その周りに存在する人間だ」と言う。

それは、例えば「外国人が日常的に体験する数えきれないほどの親切や気遣いの心」だと言うのです。

それを聞き、「その通りだ!」と拍手をしてしまいました。

喫茶 大工集団 欅にも外国人のお客様がご来店されます。

訪れた国の印象を決めるのはその国で出会った人間だと思います。

これは、誰でもが外国で身に染みて感じることでしょう。

数カ国語でメニューが記載されているようなレストランで、書かれている2倍の値段をぼったくられたり、鉄道駅でスリに鞄を開けられたという体験をした国よりも、出会った人が親切だった国のほうがどうしても印象が良い。

街並みは美しく、親切な人にも会ったと思うのだが、残念なことに嫌な経験を1つでもした国というのは強烈に悪い記憶に残るものです。

反対に外国で思いがけない親切や気遣いに出くわすと、それだけでその国の印象が数段増しで美化されます。

こうした傾向は、外国人にもあるようです。

例えば、ハンガリーの女性から「日本がとても好き」と言われたことがありました。

理由を聞くと、「日本人のワイン好きはワインにまつわる様々なことに通じていて、彼らにはワインを尊ぶ文化がある。それに比べて、欧米人のワイン好きは何十種類も試飲したあげく、酔っ払って床の上でつぶれてしまう」と肩をすくめた。

こんな事でさえも好き嫌いの理由になるのです。

また彼女のご主人は私が日本人であると知ると「偉大なマエストロ、小林研一郎!」とクラシック談義を始めました(小林研一郎はハンガリー国立フィルの桂冠指揮者です)。

ことほど左様に外国では人がその国の印象をつけるのではないでしょうか。

スシやサケ、マンガやスモウもいいが、日本ならば・・・と言って「日本人」が出てくるとなんだか嬉しい。

観光庁がPR映像など作らなくても、外国人にとっては日本人一人一人が広告塔になり得るということです。

もちろんそれは、いい意味でも悪い意味でもなのですがね。

ましてや、外国人に向けて「ニャー」などと鳴かなくてもいいのです。

ところで溝畑宏観光庁長官なのですが、7月17日に鳥取県で「第31回全日本トライアスロン皆生大会」が開かれ、韓国の選手が584位(優勝したわけでもないのに)でゴールインした時に、大衆の面前で韓国の国歌を4題目まで歌ったそうです。

でも、彼は日本の学校で君が代を歌うのに反対しているんですよね。

彼は何処の国の国会議員なのでしょう。

観光庁が外国人観光客を誘致するために「観光立国ナビゲーター」を人気グループ「嵐」にお願いしたと4月に発表しました。

その後、観光庁が制作した嵐のPR映像をご覧になりましたか。

このPR映像では、嵐のメンバーがそれぞれ日本の観光地を訪れ、招き猫のまねをして「ニャー」と鳴いています。

この映像で外国人を魅了しようという観光庁の勘違いぶりは甚だしい。

このような低俗な映像を観光庁がよくも作ったものだと呆れました。

もっとも作ったのは広告代理店なのでしょうが、OKとGOを出したのは間違いなく作製を依頼した観光庁なのです。

現在、来年度からの教科書が各地で採択されていますが、某教科書では、日本が朝鮮半島を併合した事実を説明する中で、

「初代韓国統監だった伊藤博文が民族運動家の安重根に射殺される事件も起こりました」

と記述している。

これは不適切な表現でしょう。

伊藤博文が悪者で射殺されたようです。

射殺という表現は、犯罪者を擁護してるのです。

なぜ『暗殺』と書かないのでしょうか。

そこには執筆者の意図が伺えます。

つまり、日本を貶したいのです。

犯人の朝鮮人である安重根は伊藤博文公爵を暗殺した犯人、テロリストではありませんか。

テロを正当化するとは何事か。

犯罪者に正当性はない。

伊藤博文は民族主義のテロリストであった安重根によって『暗殺』されたのです。

安重根が韓国で英雄視されようと一向に構わないが、日本に於いて、日本人が他民族に殺された日本の政治家を蔑視することがあってはならない。

アメリカの教科書に「ケネディ大統領 射殺 事件」と書かれているだろうか。

日本の教科書にさえ「ケネディ大統領 暗殺 事件」と書かれている。

それなのに伊藤博文は日本の教科書に「安重根に射殺された」と書かれている。

おかしいと思いませんか。

もっとも、東京書籍の教科書では、伊藤博文の『暗殺』自体が書かれていません。

日本国の初代総理大臣である伊藤博文の『暗殺』を書かないのには意図があります。

日本の子供達に自国の自虐史観を植え付けるためです。

何処の国の教科書なのでしょう。

マルクスはなんと言ったか。

「青少年に対して祖国の前途についての希望の灯を奪い、祖国蔑視、祖国呪詛等の精神を植え付けることが革命の近道だ。」

と言ったのです。

つまり、青少年に対して革命のために自虐史観を植え付けろと言ったのです。

日本の教科書はまさにこれを実行している。

これからの日本を作って行く子供達の教育に用いられる教科書には、適切な表現を用いて欲しい。

言葉はその人の性格、人格、考えまでも表してしまいますよね。

『射殺』と『暗殺』。

しゃさつ【射殺】 [名]

銃や弓などでうち殺すこと。

「逃げた猛獣を―する」

あんさつ【暗殺】 [名]

主に政治上の立場や思想の相違などから、ひそかに要人をねらって殺すこと。

「大統領が―される」

では、伊藤博文は『射殺』されたのでしょうか、『暗殺』されたのでしょうか。

どうでしたか?

クリスチャンにも、あるいはそうでない方にももっとも良く知られた讃美歌と言えばこの「アメイジング・グレイス」(賛美歌第2編167番)でしょう。

アカペラのアーティストはニュージーランドの代表的歌手であるグレイス・ヘイリーでした。

アメイジング・グレイスは日本語では『すばらしき恩寵』と訳すのだそうですが、いかにも賛美歌的ですよね。

日本では亡くなった本田美奈子が歌っていましたね。

昨夜、テレビから何かのコマーシャルでこの歌が流れているのを聴き、『不思議な曲だ』と改めて思いました。

この『アメイジング・グレイス』は結婚式でよく使われますよね。

賛美歌ですし、訴えかけるようなメロディーでもあり、当世のチャペルで行われる結婚式にはよく使われます。

そして何よりも詩がいい。

とは言っても、賛美歌ですからそれなりの詩なのですが・・・。

私が不思議なのは、この詩を作ったジョン・ニュートン (John Newton)なのです。

彼は1725年、イギリスに生まれた(ナント)奴隷商人でした。

ジョン・ニュートンは18世紀にイギリスで奴隷商人をし、巨万の富を得た男です。

彼は荒くれ者であり、奴隷に対しても冷酷な男でした。

当時奴隷として拉致された黒人への扱いは家畜以下であり、輸送に用いられる船内の衛生環境は劣悪であった。

このため多くの者が輸送先に到着する前に感染症、脱水症状、栄養失調などの原因で死亡したといわれます。

しかしある日大きな嵐に遭遇し、死に直面したとき、初めて「神様、助けてください。」と叫んだそうです。

敬虔なクリスチャンの母を持ちながら、彼が心の底から神に祈ったのはこの時が初めてだったという。

すると船は奇跡的に嵐を脱し、難を逃れたのでした。

その後も、ジョンは奴隷を運び続けました。

しかし彼の船に乗った奴隷への待遇は、動物以下の扱いではあったものの、当時の奴隷商としては飛躍的に改善されたという。

その後、ジョンは病気を理由に船を降り、勉学と多額の寄付を重ねて牧師となりました。

そして1772年に「アメイジング・グレイス」が作られたのです。

「こんな愚かな、どうしようもない者でも神は救って下さった。」という恵みを歌ったのがこの讃美歌なのだそうです。

この曲には、黒人奴隷貿易に関わったことに対する深い悔恨と、それにも関わらず赦しを与えた神の愛に対する感謝が込められているといわれています。

彼は牧師となり、また多くの讃美歌を書き、死ぬまでこの恵みを語り伝えました。

今日は、誰もが軽蔑する奴隷商人が作った賛美歌が、今では教会のみならずコマーシャルにまで使われるようになったというお話でした。

今日はとりあえず下の『You Tube アメイジング・グレイス/グレイス・ヘイリー』をお聴き下さい。

人の一生で、一人の人に多大な影響を受け続けているときに、その人が亡くなったなら・・・。

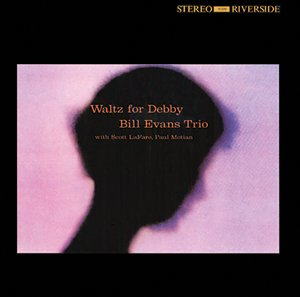

ジャズでは従来ピアノ・ベース・ドラムス・ギターなどの楽器奏者は、ホーン奏者のための「リズムセクション(伴奏者)」と呼ばれ、リズムを刻む「道具」に過ぎず、いわゆる他の「ピアノ・トリオ」においても、主役はあくまでピアノでありベースやドラムスはリズムセクションの範疇をこえるものではありませんでした。

ビル・エバンス・トリオにおいては、この旧来の慣習を打ち破り、テーマのコード進行をピアノ・ベース・ドラムスの3者が各自の独創的なインプロビゼーションを展開して干渉し合い、独特な演奏空間を演出しました。

つまりピアノ・ベース・ドラムスそれぞれが主役なのです。

特筆すべきはベースのスコット・ラファロでした。

彼は積極的にハイノート(高音域)で対位旋律を弾き、旧来のリズムセクションの枠にとどまらない新しいベースの演奏スタイルを形成しました。

そのスコット・ラファロは「ワルツ・フォー・デビイ」および「サンディ・アット・ザ・ビレッジ・バンガード」の収録からわずか11日後の1961年7月6日に25歳の若さで交通事故で亡くなってしまいました。

スコット・ラファロ亡き後、ビル・エバンスはしばらくレギュラートリオでの活動を停止することとなりました。

ビル・エヴァンスはお気に入りのベースを探す長い旅をすることになります。

それは1980年9月15日に亡くなるまで続くことなりました。

翌年の1962年にベーシストにチャック・イスラエルを迎えます。

チャック・イスラエルはもともとラファロの影響を非常に大きく受けたベーシストであり、ヴォイシングこそ地味ながらも、エバンスの気まぐれのようなソロ渡しや空間創出に対し、メロディアスなソロで応えてインタープレイがしっかりと行われました。

1966年にエバンスは、 当時21歳のエディ・ゴメスを新しいベーシストとしてメンバーに迎えます。

若いが優れたテクニックを持ち、飛び込むかのように音の隙に入ってくる積極性を持つエディ・ゴメスは、ラファロの優れた後継者となりました。

以降、ゴメスは78年に脱退するまでレギュラーベーシストとして活躍し、そのスタイルを発展させつづけました。

1978年にエディ・ゴメスがエヴァンスの元を去ります。

後任に何人かのミュージシャンを試し、最終的にはベースのマーク・ジョンソンにベーシストが落ち着き、これがエヴァンス最後のトリオ(ラストトリオ)メンバーとなった。

このメンバーでの演奏は、内省的でありつつもよりドライヴした明るいものでした。

これはエバンスが常用していた麻薬がヘロインから、コカインに移ったこととの関係が指摘されています。

このラストトリオの初作品と、現在公式録音でラストレコーディングとされており、CD化(全部で16枚)されているキーストン・コーナーのライブ演奏を比べると、トリオ全体が大きく進化していることが良くわかります。

エバンスは死の直前まで、前進し続けたのでした。

エバンスの麻薬使用は1950年代後半のマイルス・ディヴィスとの仕事の頃に問題となっていました。

ヘロインのために体も蝕まれ、金銭的にも余裕はなかった。

1963年、ヴィレッジ・ヴァンガードでの演奏の時、右手の神経にヘロインの注射を刺したことから右手がまったく使えず、左手一本で演奏をこなすという事件があった。

これを機にヘロインをやめることになったというが、断続的な断薬はあったものの、最晩年近くまで薬物との縁は切れなかった。

エヴァンスは、前述のキーストンコーナーでのライヴに続き、1980年9月9日にニューヨーク市所在のライブハウス「ファッツ・チューズデイ」において同バンド出演初日演奏を行い、既に激しい体調不良に襲われていたものの、マーク・ジョンソンやジョー・ラバーバラによる演奏中止要請を振り切ってまで演奏を続行した。

しかし、同バンドの二日目にあたる9月11日、ついに演奏を続行できない状態となり、やむなく演奏を中止し、自宅で親しい人達に三日間にわたり看護されました。

9月14日に再度ジョー・ラバーバラの説得により、病院に搬送されましたが、翌15日の月曜日に逝去しました。

51歳でした。

死因は肝硬変ならびに出血性潰瘍による失血性ショック死でした。

永年の飲酒・薬物使用で、人体の薬物・異物分解処理を司る肝臓に過剰な負担をかけ続けた結末で、疫学的には周知されている結果でした。

肝臓疾患はエヴァンス自身も自覚していた長年の持病と言うべきものでしたが、ことに晩年の数年間は必要な療養を採ろうともせず、死の間際に至るまで頑なに治療を拒み続けた事実があります。

そのために結果病状を悪化させ、死を早めた。

ジャズ評論家のジーン・リースは、エバンスの最期について「彼の死は時間をかけた自殺であった」と述懐しています。

それでも「ビル・エバンスに駄作ナシ」と言われるのですから、天才だったのは間違いありません。

ところで、ジャズではビル・エバンスといえばピアニスト。

では天文学でのビル・エバンスがあるのをご存じでしょうか。

ビル・エバンスは (6007 Billevans) は小惑星帯に位置する小惑星です。

1990年1月28日に北海道釧路で上田清二さんと金田宏さんが発見しました。

勿論、ジャズ・ピアニストののビル・エバンスに因んで命名されました。

ビル・エバンス。

やはり偉大な音楽家だったんですね。

星になったくらいですから。

左の絵を見てビル・エバンスと言い当てる人は多いでしょう。

今までにもビル・エバンスのアルバムは何枚かご紹介してきましたが、「ビル・エバンスに駄作ナシ」と言われるとおり、どのアルバムについて書こうか迷ってしまいます。

でも昨日は彼の誕生日だったので、彼の生き様・・・、(イイエ、そんな大それた事ではなく)と、彼の音楽を決定的に変えたベースマンについて書きます。

話は変わりますが、庭に百日紅が咲いています。

『百日紅』と書きましたが、どうしてこれを『さるすべり』と読むかご存じでしょうか。

原産地の中国では、次から次へと花を咲かせ、百日にもわたって花を咲かせているので『百日紅』と呼んでいます。

しかし、日本ではその幹がつるつるしているので、木登りの上手な猿でさえ登れないということで『さるすべり』と呼んでいます。

つまり『百日紅』は中国語であり、『さるすべり』は日本語なのです。

それぞれ目のつけどころの違う名づけ方をしているのですが、漢字で書くときは『百日紅』と書くのです。

百日紅は、高さ5メートルほどの木です。

学名はLagerstroemia indica

中国南部原産のミソハギ科の落葉中高木。

夏に花を咲かせ、花は白いものもあるが、赤いのが一般的です。

8月15日が来るたび、先の戦争のことが語られます。

でも、終戦という言語は世界標準からすれば、玉音放送のあった「8月15日=終戦」ではなく、ポツダム宣言を受諾した8月14日、もしくは降伏文書に調印した9月2日が終戦の日です。

にもかかわらず日本では「8月15日=終戦」となっているのは、何故なのでしょうか。

やはり日本では天皇さんが無意識のうちに心に刻まれているのでしょうね。

だから、玉音放送のあった8月15日が終戦なのでしょうね。

お盆ですね。

お墓参りには行かれましたか。

あいにくの雨になってしまいましたね。

そして終戦記念日です。

今日は66回目の終戦記念日です。

毎年訪れる日ですが、今私達がこうして暮らせているのも多くの人が血を流したり、犠牲になったからであることを忘れてはいけないと思います。

今日は戦争に散華された方々への鎮魂をし、平和への感謝の気持ちを新たにする日だと思います。

その方々の決死の戦いによって私たちは今、平和で暮らしているのだと思い感謝しています。

7月29日のバーベキューにはオスのカブト虫とメスのクワガタが現れましたが、昨夜はメスのカブト虫とオスのクワガタが現れました

そして、なにやら話しているのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カブト虫さん、「よど号ハイジャック事件」って知ってるかい?

知ってますよクワガタさん、犯人は北朝鮮へ逃げたんだよね。

じゃあ、北朝鮮の日本人拉致事件は知ってるかい?

知ってますよ、日本政府が認定した拉致被害者は17人なんだけど、まだまだ多くいるようだね。

菅首相がそのよど号ハイジャック事件の犯人の息子が所属する政治団体「市民の党」から派生した政治団体に合計6250万円も政治献金していたんだそうだ。

エエーッ!、そうなの?

彼の両親は父親がよど号犯の故田宮高麿元リーダーで、母親は昭和55年に石岡亨さんと松木薫さんを欧州から北朝鮮に拉致して国際手配されている森順子なんだ。

それじぁ、ハイジャック事件と拉致事件の両方に関係ある人なんだ。

そうなんだよ。

なんでそんな人と関係がある団体へ日本の首相が献金したの?

日本を滅ぼしたいからさ。

日本の首相が・・・?

彼の若い頃からの言動を考えればそうとしか思えないよ。

野党だけでなく、民主党内からも早く辞めてくれと言われているのに辞めないもんね。

自分から辞任すると言ったくせにね。

それにしても不思議なんだよな。

何が?

だって今まで日本の総理大臣はチョットしたことでもマスコミが大々的に記事にしていただろ。例えば漢字を読み違えただけでマスコミは凄かったのに、今度の献金は北朝鮮との繋がりやイタリア左翼テロ組織との関わり等の疑いがある凄いネタなのに、マスコミはあまり取り上げないよね。

情報操作してるんじゃないかな。

「・・・・・・」

「・・・・・・」

「ひょっとして・・・・・。カブト虫・・・」

「ひょっとして・・・・・。クワガタさん・・・」

「宇宙人ないんじゃない?」

昨夜は鳥越で花火大会がありました。

大工集団 欅のデッキから花火が見えるので、毎年この日には知人とバーベキューをします。

花火の音の種類は「号砲」「段雷」「万雷」と呼ばれるものが一般的ですが、要は炸裂音です。

この名は花火の中に入れる大きな音を出して破裂する部品を「雷(らい)」または「雷粒(らいつぶ)」といいますので名称はここからきているのだそうです。

「号砲」は号砲一発というように「ドン!」と一回だけの音がするものです。

「段雷」は「ドーン!ドーン!ドーン!」と何度か続けて音がするもので、三度の「三段雷」、五回なら「五段雷」と呼びます。

雷粒の導火線の長さを変えて順次破裂するようになっているので、時間差で音がするわけです。

「万雷」はやはりいくつかの雷粒を内包しているものですが、こちらは段雷のような時間差がなくいっぺんに破裂し、「ダダダッ」とか「パラパラパラ」と音がします。

花火の形での種類では「菊」は御馴染みですが、この花弁を煙で描く花火は「煙菊」と呼ばれ、様々な色が付けられます。

音を出すと同時に赤、黄、緑、青、黒、白など様々な色付きのスモークがパラシュートに吊られてゆっくりと落ちてくる「彩煙竜」や、色付きの煙が空中に枝垂れ柳を描くように落ちる「彩煙柳」もあります。

また最近ではお馴染みになった星が不規則に飛び回る「遊泳星」も目につきます。

近年では創作花火が目を引きます。

中にはミッキーマウスの花火もあります。

ミッキーが逆さまに見えることもありますがね。

いずれの花火も夜空に映え、鮮やかに浮き立つように工夫されているものが多いようです。

1年に1度、毎年恒例、という行事が幾つかあります。

昨夜は川北町の花火を見てきました。

店が終わってピンポンダッシュで直ぐに行くのですが、いつも対岸の辰口側の堤防から見ます。

花火は色、形などを鑑賞する人もおいでるでしょうが、私は音です。

花火の音を聞きに行くのです。

「ドーン!」と言う音よりも、「ドスッ!!」という音が好きです。

つまりレスポンスの効いた音が好きなのです。

昨日、横浜市教育委員会の教科書採択がありました。

歴史観をめぐり育鵬社や自由社教科書の不採択を求める運動が過熱する中で行われ、育鵬社の歴史教科書を採択しました。

「勇気を持って答えを出した」、今田忠彦委員長は採択終了後の会見で、こう総括され、「多くの辞任要求を出され、誹謗中傷を受けました。子供のためという美名のもとのイデオロギー闘争でした」と吐露したそうです。

平成21年の前回の採択で自由社の歴史教科書を選んだ際の無記名投票が「“開かれた採択”に逆行する」との批判を受けたため、委員会は今回の採択を記名投票とした。

終了後には、直ちに各委員の投票態度を公表しました。

委員の方達の勇気には感服します。

同市内では両社の教科書について左翼系市民団体や在日本大韓民国民団(民団)横浜支部などから「戦争を美化する」「憲法を軽視している」などと批判し、不採択を訴える集会や記者会見が繰り返し行われていました。

横浜市教育委員会には、これまでそれらの団体から両社の不採択を求める多数の請願が提出されていたのです。

また韓国のメディアも取材に訪れるなど、採択結果に注目が集まっていました。

傍聴定員20人に約650人もの希望者が詰めかけ、一人の男性が審議中の会議室の外で騒ぎ続け、警察官が駆けつけるトラブルも起きたそうです。

歴史教科書の採択については、家永教科書裁判の時に教科書の言論の自由を声高に叫び、文部省(当時)の教科書検定を検閲だと糾弾した連中が、おかしな事に、今はこぞって特定の教科書の内容や編集姿勢を批判し、採択しないよう自治体に圧力をかけているという。

わかりやすい話が、横浜市教育委員会の今田委員長が言われたとおり『イデオロギー闘争』なのです。

過去にどんな悲惨な戦争があったとしても、日本人は日本人という立場を引き受けながら生きていかざるを得ないのです。

彼らの行動原理は100パーセント私心でしかない。

だから、公的な行事の卒業式等で国旗国歌に反対する自己の信条を振りかざすことが平気でできるのです。

そんな彼らに屈しなかった横浜市GJ。

この問題は、育鵬社や自由社がどうこうより、東京書籍とか他の教科書があまりにも酷いのが問題なのだと思います。

少なくとも日本の教科書には文科省の教科書検定があり、合格した教科書を各教育委員会で採択する制度があり、国定教科書ではありません。

他国から、ましてや国定教科書を定めている国からとやかく言われる筋ではないと思います。

彼らの国定教科書を日本が批判したなら、彼らはどのような態度を取るのでしょうか。

歴史、それも自国の正確な歴史を知ることは絶対に必要なことです。

自分が何故、今、ここにいるのかを知り、これからどう生きるかを知るためです。

以前に息子の歴史教科書を読んでショックを受けました。

間違いとは言いませんが、自虐的な表現が多く、『これが日本の教科書なのか!?』と驚きました。

皆さんは歴史教科書を読んだことがありますか?

(↑ 日本の国会議員の入国に反対し、

日の丸や議員の写真を燃やす韓国人)

ここで全く違う話に切り替えます。

日本固有の領土で韓国が不法占拠を続ける竹島近くの韓国・鬱陵島を視察するため、新藤義孝衆院議員ら自民党議員3人が1日午前、羽田空港発の民間機で韓国ソウルの金浦空港に到着したが、韓国政府は「両国の良好な関係に役に立たない」との理由で入国を拒否しました。

日本の国会議員が入国を拒否されるのは極めて異例です。

入国を拒否されたのは新藤氏のほか、稲田朋美衆院議員と佐藤正久参院議員でした。

韓国政府は入国審査で出入国管理法の「公共の安全を害する行動を起こす恐れがある」との入国禁止規定を適用しました。

新藤氏らは2日に韓国の竹島実効支配の拠点となっている鬱陵島に入り、島内の「独島博物館」などを視察する計画を立てていた。

新藤氏は出発前、羽田空港で記者団に「韓国が竹島をどうとらえているのか、現地に行って見るだけだ。入国拒否の方針は全く受け入れられない。入国拒否を予告されて行かなければ、恫喝に屈したことになる」と語っていた。

入国拒否理由は韓国の出入国管理法第11条第1項第3号『韓国の国益或は公共の安全を害する行動をとる恐れがあると認めるに足る相当の理由』により、入国禁止。

これは害を及ぼす危険人物、テロリスト等に適用する条文です。

韓国にとって日本の国会議員はテロリスト?

国会議員とは日本国民の代表なんですよね。

日本国民の代表をテロリスト扱いしたって事は、日本人全体をテロリスト呼ばわりしたって事になりませんか。

韓国政府は「両国の良好な関係に役に立たない」と発表したが、韓国の議員や団体は日本に来て反日活動をやってるわけだからそんな言い訳は通用しない。

それでは日本の出入国管理の法律の一部をご紹介しましょう。

【出入国管理及び難民認定法】第2節第5条 外国人の上陸

『法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。』

つまり、これで日本も今後は韓国人の入国を拒否できる根拠ができたのです。

本件は竹島の領有権について日韓で確定していないために起こったものです。

ただ、竹島はどう見たって日本の領土です。

どこかの大学の先生が「韓国のもの」と言ったが、その理由は述べないし、ましてや証拠も出せない。

この問題で日本が国際司法裁判所へ竹島が歴史的にも国際法的にも島根県に属する日本固有の領土であること、韓国が竹島を不法に占拠していることにより、韓国も国際司法裁判所へ提訴するよう強く求めています。

ところが韓国は二国間の問題だとして提訴しません。

韓国はもし国際司法裁判所で決着を付けるとしたならば、日本に間違いなく負けることが分かっているから提訴しないのです。

結論が分かっていて、いや、分かっているからこそ、実行支配を続けているのです。

韓国がいうには、独島は古代の文献にも載ってるから韓国の領土だという

文献には独島は鬱陵島から肉眼で見えて、畑もあって人が住んでると書いてある。

さて、今の独島が鬱陵島から見えるかというと、鬱陵島の山の一番上に陣取って、1mもある望遠レンズを使っても、晴れた日にぼんやりほんのかすかに見える程度でしかありません。

肉眼では不可能ななのです。

日本人の国会議員が来れば、肉眼で見えないことがバレて、文献の独島が、竹島とは違うことがバレてしまう。

だから入国拒否。

此島の名物はイカとカボチャ飴。

本格的なイカ漁は日本統治時代に日本人によってもたらされました。

これだけでは観光にならないので近年は「独島」を売りモノにしている。

その観光ポイントが「独島博物館」です。

ところが博物館の入り口には竹島ではなくナントと「対馬は元はわが国の地」という石碑が建っている。

古文献に出ているというのだが、こんなの日本の国会議員に見られたらまずいと思ったのだろうか。

竹島は鬱陵島からは肉眼では見えない。

実は鬱陵島の沖には「竹島」という島があって、韓国の古地図に描かれた島はこれなのだ。

はるかかなたの「独島」は当時、韓国側の視野にはなかった。

それにしても「入国拒否」とは、発展と自信の韓国にしては何とも余裕がなくケチくさい。

歴史上、どの国にとっても、いついかなる時でも領土問題は最大のニュースです。

しかも今回は国会議員が入国を拒否されたのです。

領土問題が絡んでいなくとも大ニュースです。

フジテレビ、当地での石川テレビではトップニュースでした。

さて、ここでNHKです。

昨夜のNHKニュースでは『ゴーヤ』の話の後に最後のニュースとしてほんの短時間の扱いでした。

NHKにとっては領土問題よりもゴーヤの方が大切なのでしょう。

しかも、その内容たるやひどいもので、韓国のニュースを見ているようでした。

突然ですが、私は日本のマスコミを全く信じてはいません。

特にNHK。

NHKは偏向報道や番組の中にまで左翼思想が浸透していてひどいものです。

『NHKだから安心、良心的』と思われている人もおいでるようですが、とんでもない。

例えればきりがありませんが、明らかに反日左翼に偏った思想の団体を市民団体と報道している。

昨日の続きを書かせて下さい。

一般的にサイフォン式で点てる珈琲は、他の珈琲とどのような違いを持つのでしょうか。

そして、サイフォン式珈琲って、一体どんな味がするのでしょうか。

サイフォン珈琲は、珈琲豆粉をお湯に浸してから、布のフィルターで漉して作ります。

つまり、基本的にはペーパードリップとあまり変わらないのです。

違うところといえば、珈琲豆粉にお湯をかけるか、珈琲豆粉をお湯に浸すかの違いでしかないのです。

結局、細かな味の違いは確かにありますが、味わいはほとんどといって良いほど変わりません。

近年、珈琲専門店でもドリップ式が増えているのは、サイフォン式が手間がかかるからなのです。

昨日も書きましたが後始末の洗い物だけでも、濾過布、ロート、フラスコ、竹べら等と多くあります。

「サイフォン式とドリップ式の珈琲はどちらが美味いのですか?」

と、お客様から聞かれることがあります。

答えは、サイフォン式とドリップ式とはあまり変わりません。

・・・と、言えば叱られるかもしれませんが、違いの分かる人は相当な通の人しかいないでしょう。

飲む人がサイフォン式とドリップ式のどちらが好きかという判断は存在するでしょうが、嗜好品に優劣などつけても詮のないことです。

『喫茶 大工集団 欅』ではサイフォン式で点てていますが、お客様が家で珈琲を飲まれるときはドリップ式をお奨めします。

サイフォン式は用意する物が多く、使い終わった後には全てを洗わなければなりません。

しかも、器具は結構高価です。

ロート(耐熱ガラス製の器具の上部の部品)はチョットした衝撃にも割れてしまい、数千円の出費となります。

それに比べてドリップ式は点てるのも簡単ですし、後始末も簡単、何よりも費用がかかりません。

これだけではつまらない話になってしまいますから、もう少し詳しく書きましょう。

抽出方式の特徴を踏まえた上で、どの方式を選ぶか決めるのもよいと思います。

サイフォン式で点てるならば、器具の後始末をしっかりしないと味が落ちる原因になります。

点てる技術は当然なのですが、その他に器具を維持する手間を惜しまないことが重要と思います。

サイフォン式で点てた珈琲は、他の方法で抽出した場合よりも豆の品質がダイレクトに出てしまいますから、珈琲豆の選別も必要です。

ネルドリップ式は簡単ですが、ネルの管理に注意を持たなければなりません。

ネルドリップ式を売りにしている店であっても、ネルの管理がずさんな店は珍しくありません。

きちんと管理されたネルで点てたコーヒーは、美味しいと思います。

でも、ネルドリップ式は少なくなりました。

最近のドリップ式は、ほとんどペーパードリップ式ですよね。

ネルの管理をしなくてよく、使い捨てですから便利です。

ペーパードリップ式は紙臭いと言う人もいますが、実はそれは紙フィルターの臭いではなく、紙フィルターの管理がずさんな為に紙フィルターが吸着してしまったその店や家の臭いなのです。

紙フィルターは異臭を吸着しないように紙箱等ではくて、密封できる容器に保存して下さい。

密封管理すれば、異臭が付くことはありません。

近年はエスプレッソ熱の高まりもあって世の中の珈琲は、エスプレッソ珈琲かドリップ珈琲という感覚になってしまい、サイフォン式は少なくなってしました。

そのせいでか、サイフォン式珈琲というと何か懐かしい気がするようになってきています。

確かに、時間が止まったような空間でコポコポと歌っているサイフォン式珈琲は、今の震災だ不景気だのと慌しい時代に安らぎの空間を演出してくれます。

サイフォン式珈琲にはやっぱり特有のゆったりした雰囲気があり、とても良い器具だと思います。

意外にご存じの方が少いのですが、サイフォン式は、日本で開発されたものです。

珈琲サイフォンを世界で初めて開発した人物、その名は河野彬。

珈琲サイフォン社の初代社長です。

河野彬は1925年に「サイフォン式」を発明し、珈琲サイフォン社を作り、種々の改良を重ねて現在も KONO式(コーノ式)として販売しています。

私は珈琲サイフォン社の回し者ではありませんが、今ではサイフォン式の器具は多くの会社から販売されていますが、珈琲サイフォン社の製品は他社に比べて別格です。

喫茶 大工集団 欅ではこのKONO式を使用していますが、少し高価ですが本当によく考えて作られている器具だと思います。

KONO式は昭和の文人や学者、インテリ層がこよなく愛用したサイフォンで、今でもこのKONO式を超えるサイフォンはないと言われるほど完成された製品です。

今では珈琲サイフォン社もKONO式を一般の人にも販売しているそうですが、以前は珈琲サイフォン社のレクチャーを受けた人、もしくは喫茶店等で珈琲を点てている人にしか販売してくれませんでした。

まだまだ書きたいことがあるのですが、長くなったので続きは明日にします。

もう7月も終わりですね。

昨夜、ふと気づいたことがありました。

『大工集団 欅』は『喫茶 大工集団 欅』も経営しています。

なのに今まで珈琲について書いたことがありませんでした(珈琲豆については書いたのですが)。

今日は珈琲について、それも点て方について書きましょう。

とはいえ、珈琲の話を書けば長くなりますから、今日はサイフォン式とドリップ式の違いについてだけ書きます。

大工集団 欅のあるところは不思議なところで、蚊やハエがほとんどいません。

友人達と庭でバーベキューをしていると、オスのカブト虫とメスのクワガタが現れました。

そして、なにやら話しているのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「オイ、クワガタ、人間ってバカだよな。牛が放射性セシウムに汚染された藁を食って汚染されたってぇのに、コイツら人間はバーベキューだってよ。」

「カブト虫さん、今更人間がバカだなんて・・・。福島やその周辺が放射能汚染されているのは一般の人が見ても当たり前でしたよ。4月の初め頃には牛の乳からセシウムが検出されたと騒がれていましたよね。それなのに肉は大丈夫だと思っていたんだから・・・、本当に人間はバカですよね。」

「汚染地域を知る政府や農水官僚がすべての農作物の規制を掛けないのはなぜだろうか?特定品目のみ測定し、その他が安全と言う根拠はなんであろうか?と思っていたんだが、実に不思議なロジックだよな。今、その答えがやっと判ってきたよ。つまり、霞ヶ関の官僚という役人や、県庁のお偉い役人達は牛が藁を食べることを知らなかったんだよ。だから藁に規制を掛けなかったんだ。特定品目以外の農作物を知らないんだよ。本当に人間はバカだ。」

「いつから、この国の官僚さんはこんなに馬鹿になってしまったんでしょうか?」

「農作物や畜産物をどうやって育てているか知らない農水官僚。消費税を上げても税収は上がらないのに、消費税に拘る財務官僚。経費を掛けるほど電気料金が上がる総額方式を未だに続ける経産官僚。道路事情も考えずに無駄な高速道路を作ってきた国土交通官僚。社会環境の改善なしに年金問題が解決しないことに気づかない厚生官僚。」

「彼らは何の為に働き、何を目指しているんでしょう?」

「そう言えば、今の高級官僚が大学に通っていたのは1980年代だ。山中湖で酔っ払った東大生が定員オーバーで手漕ぎボートに乗り転覆した死亡事故の記事が踊っていた時代だ。」

「学歴偏重主義の残像なのでしょうか?」

「勉強ばかりで社会を知らない彼らは、官僚になって未だに何も学んで来なかったのだろう。」

「今回の食肉事件は、事前の答えはないけど、当たり前のことを当たり前に処理してゆけば、何の問題も起こらなかったのにね。」

「試験問題のように、予め決められた○×の回答しかできない。そんな人達がもっとも責任あるところに座っていることが、今の日本の不幸なのかもしれない。」

「・・・・・・」

「・・・・・・」

「ひょっとして・・・・・。カブト虫さん・・・」

「ひょっとして・・・・・。クワガタ・・・」

「アイツらは、俺もお前もデパートでしか見たことがないんじゃないか?」

【スケールもデッカク!日本最大クラス初登場。トライアンフ、BSA等に堂々と匹敵する、マニア待望の王者】

・・・これが当時のこのバイクの広告コピーでした。

「カワサキ650 W1」です。

このバイクはメグロ(目黒製作所)がカワサキと合併をした時からW1(「ダブワン」と呼ばれていました)としてスタートしているのですが、元々は「メグロ500スタミナ K1」が発祥です。

それまでのカワサキは2サイクルエンジンばかりであったため、メグロの技術陣が総力を結集して開発した650ccのOHVエンジンを搭載していました。

私は若いころ、この「W1」に乗っていました。

このW1の音の良さに惚れ惚れしました。

他のバイクとは違い、ドッ、ドッ、ドッ、という一音ずつ切れる音でした。

特にトンネルに入ったとたん怒涛の排気音が響き渡り、他の車のエンジン音など全く聞こえない程でした。

これはW1のシンボルともいえる出口が細くなっているキャプトン・マフラーが出す個性的な音でした。

私は恥ずかしがり屋のためW1で大通りを走るのが苦手でした。

当時は650ccの大型バイクは珍しく、ましてや「ドッ、ドッ、ドッ、」の音で遠くからでも『W1だ』と分かるのです。

その為に、乗っているとみんなが見るのでした。

恥ずかしかった。

もう一つのW1の特徴は、メグロ時代の設計を踏襲してブレーキとギアシフトが他のバイクとは逆だったことです。

つまり右足シフト・左足ブレーキでした。

W1に乗り慣れていなければW1には乗れませんでした。

その為に「W1はキーを付けてあっても盗まれない」と言われたものです。

・・・私はキーだけ盗まれたことがありますがね。

また、デザインの美しさは、今もカワサキがW1の後継機として「W650」をリバイバルさせたのが納得できるほど、それはそれは、美しいデザインでした。

特に、あのクロムメッキのキャプトン・マフラー等は、バイクマニアではない人からも美しいと言われました。

そして、OHVエンジンの美しさも捨てがたい。

美しいクランクケースからまっすぐに立ち上がった直立2気筒のバーチカルツイン・エンジンでした。

当然 OHC エンジンと比べれば、回転数で馬力は稼げない構造でありながら、カタログ上のスペックであった180km/hを軽くオーバーした性能はさすがでした。

W1のように早く走れるのに、ゆっくり走っても様になるバイクはそんなに多くはありません。

どこか落ち着いたムードがただよう、上品な大人のバイクでした。

ですから、若者がW1に乗っているのは本当に珍しかった。

上品なせいで、当時でもW1に乗った暴走族はいませんでした。

中年になって若かりし頃に憧れた物を手に入れる人が多いと聞きました。

ギター、オーディオ、そしてバイク。

中年にとって多感な時期の感情を思い出すのは若返る方法なのでしょうね。

そして、それは必要なことです。

特に男にとっては。

喫茶大工集団 欅には時々ライダーがバイクに乗ってご来店されます。

当店に来られるライダーは殆どが中年で紳士です。

そして共通しているのはイイバイクに乗っておいでるということです。

今日は懐かしいバイクの話を書きます。

1000年以上の歴史を持つ福島県相馬地方の伝統行事で国指定重要無形民俗文化財の「相馬野馬追」が震災があったにもかかわらず昨日から始まりました。

今年は福島第1原発事故の影響で規模を大幅に縮小し、メーン行事の「甲冑競馬」などが中止になったそうですが、震災犠牲者への鎮魂の思いを込め、初日は、相馬市にある相馬中村神社で総大将出陣が行われ、相馬、南相馬両市から集まった騎馬武者が出陣し、練り歩いたそうです。

相馬野馬追は1000年以上の歴史を持つと書きましたが、江戸時代は武器を新調したりするのは御法度でした。

それなのに何故相馬野馬追は続けられたのでしょう。

相馬野馬追を語るには、その背景をなす相馬の武士道に触れなければなりません。

相馬藩は藩政時代には、藩の役所のあった中村(現在の福島県相馬市)の名をとって中村藩と呼ばれていました。

中村藩主の相馬氏の起こりは非常に古く、『相馬系図』によれば相馬小次郎平将門を祖とし、下総(南関東)を本拠としていました。

将門から12代目に当る相馬師常は、同族の千葉氏より出て相馬氏を継ぎ、奥州相馬の初代となりました。

相馬は藩政時代には禄高6万石の小藩で、隣に10倍に余る大藩の伊達氏があり、けっして安閑としてはいられませんでした。

いつ何時攻められるかわからないので、常に武器を傍らに置いて働き、敵が攻めて来ると聞けば、一同妙見社に集り、御神水を飲んで結束を固くしていました。

それと同時に、小藩なのでとても武力ではかなう訳がないので、日頃より学問から礼儀作法にいたるまで、きめ細かな精神的しつけを怠らず、緊張感を持続し、武士道精神をさかんにすることに全力を注いだのです。

ここで思い出したことがあります。

相馬氏は戦の後で敵味方の区別無く兵士の死体を弔ったのでしたね。

こんな所にも相馬氏の武士道が見て取れます。

さて、幕府の命により武具の充実と武術の鍛錬を怠ることが出来ない相馬にとって、野馬追行事は、幕府の厳しい監視の目を逃れる格好のかくれ蓑として、武術の訓練を図る場となったのでした。

相馬に生まれた男だったなら、馬を駆って疾走する男になりたいでしょうね。

私も相馬の男だったなら、仕事をそっちのけで出陣しますね。

血湧き肉たぎります。

気持ちがあっても馬がいなければ出陣できません。

今では馬を一頭飼うのも大変だと思います。

5月2日の新聞で(まだ今年の野馬追の開催は未定でしたが)、「福島第1原発から半径20キロの警戒区域内に残されていた、「相馬野馬追」に参加予定の馬を区域外に移動した」、との記事を読んでいました。

行事継続のため国が例外的に許可したもので、馬主らは「これでエサが十分あげられる」と安堵した、との記事でした。

警戒区域指定の4月22日以降、エサは与えられていなかったといい、あばら骨や腰骨がくっきりと浮かび、ところどころにすり傷があった馬もいたとのことでした。

でも、『今年は無理だろうな』と思っていたのですが、やってくれましたねー!!

代々行われてきた行事を受け継ぎ、次代に引き継ぐことは並大抵の苦労ではありません。

一代でもしなければ続かないのですから。

それが1000年も続いているのですから、大したものです。

でも先祖から引き継がれた行事を自分が行うことで、自分のアイデンティティを確認することができますね。

何かを子孫に受け継いで行くということは現代では本当に難しいことになりました。

私が住んでいる白山吉野には秋祭りに獅子舞が出ていました。

数年前に若者の人数が確保できないために中止となりました。

もう、受け継ぐ人がいないのです。

いても「格好悪い」そうです。

では、何がカッコイイのでしょう?

連綿と続く自分の血を考えると、『受け継ぐ』という行為は尊敬に値する。

各地に祭りが代々受け継がれていますが、その様な土地に住んでいる人が羨ましい。

観たことのない祭りで、是非観たい・・・、

いや参加したい祭りが「相馬野馬追」です。

甲冑を付けた武者が馬に乗って疾走する勇壮な姿を思い浮かべるだけでもわくわくします。

(← 左から3騎目は

私の大学時代の友人です)

村の人と話していたら、今年はツバメも少ないそうです。

毎年、巣を作っているお宅でも巣を作らなかったそうです。

オスはいるのにメスがいないとか。

ツバメの世界も結婚しない者が増えたのでしょうか。

今年はセミの鳴き声が少ないように思います。

例年ならばアブラゼミが暑苦しくミーンミーンとうるさく鳴いているのですが、今年はそれほどでもありません。

庭でセミの脱け殻を見つけました。

これも例年よりも少ないように思います。

機会は少なくなりましたが、時々レコードをターンテーブルに乗せ針を下ろす。

やっぱりいいものです。

ソファに座りコーヒーを飲みながらアナログサウンドを楽しむ。

すると・・・、「あれっ!」

なんだか一瞬のうちにレコードの片面が終わってしまうのです。

一瞬というのはオーバーですが、レコードの片面が15分から20分弱、考えればそんなに短い時間ではないのですが・・・。

急げば食事もできるし、風呂にだって入れる。

A面からB面にひっくり返して再び針を下ろす。

するとこれがやっぱり一瞬なのです。

いつからこんなにレコードの再生時間が短く感じられるようになったのか?

考えてみると、案外に最近のことなのです。

CD中心になり、時々レコードを鑑賞というパターンになりました。

年々CDの比率は確実に高まっています。

時間感覚は、1枚丸ごと再生のCD化してきました。

CDの標準時間40分から60分。

これに慣れてしまうと、LPレコードの片面15分から20分弱はすごく短い。

だったら、そう、自衛的努力をすればよい。

CDを追放して再び時間感覚を戻すのです。

・・・なんてことも考えないではないのですが、どっぷりと標準時間40分から60分、さらにリモコン付きなんて堕落した生活をしていると、もう戻れない。

エアコンを扇風機に、洗濯機をタライに、自動車を人力車に・・・、そういうことが可能でしょうか。

実際問題、現在レコードで手に入れられるソフトの数はCDの何百分の一である。

現実的には購入するレコードは中古ということになる。

不確定要素が大きくなる。

この点も大きい。

それにしても、確かに音楽に対する集中力のようなものが、所有するソフトが増えるに反比例して低下しているのは事実です。

音楽を流している時間は長くても、しっかり音楽を聴く時間は短くなっているような気がします。

人間は年齢を重ねるごとに時間を短く感じるようになるという。

あっという間に1日が、そして1年が過ぎていく。

なるほど、これが歳をとるということなのか。

実は困っているのはそんなことではない。

もっと重症なのです。

CDの再生時間さえもが短く感じて仕方がなくなってきているのです。

レコードを忠実にCD化したものは、収録時間が大体35分から40分くらい。

これに数曲のボーナストラックがついているものがあるから、最近は50分以上が当たり前、70分なんてものもある。

35分から40分では短い。

ううむ、劇薬治療をやってみましょうか。

一日に一度、5分程度のEPレコードを再生するとか・・・。

・・・ダメだ、ソファにたどり着く前に終わってしまう感じがする。

どうしましよう。

実は困っていることがあります。

他人に相談するようなことでも医者にいくような問題でもないのですが、今後の趣味生活を考えるとかなり重要で、「どうしたものか?」と時々憂鬱になる。

原因は、現代社会における高度な技術革新と商業主義・・・、言い訳はやめましょう。

原因は全て自分の怠惰なる姿勢にあるのは分かっているです。

ゴールを狙う米国の選手を、小さな日本の守備陣の選手達がスライディングで果敢に食い止めるのを見ていて感動した。

沢選手の延長後半の同点ゴールは「絶対に負けない」精神を象徴するゴールでしたよね。

5ゴールを決めた沢選手のMVPもすごいが、ゴールキーパーの海堀選手もすごかった。

何しろPK戦では4人中3人のキックを止めたのですから。

世界の頂点を極めたなでしこ達を祝福したい。

日本一、いや県一、市一でもすごいのに、世界一ですものね。

日本は男女を含め、FIFAが主管する成人のワールドカップサッカー大会で頂点を極めた初めてのアジアの国家となりました。

破壊的な地震から立ち直おろうとしている今、この時の世界一。

なでしこ達は東北の人達にも勇気を与えてくれたのではないでしょうか。

ところで、女子サッカーワールドカップを見ていて気づいたことがあります。

男子では試合が終わるとユニホームの交換をするのに、女子ではしないのですね。

やはり女の人は、人前で服は脱げませんよね。

今日、書くのはこれしかないでしょう。

なでしこジャパン、女子ワールドカップ優勝。

すごいですよね。

(← ドイツ戦の後のなでしこ達)

日本文化が衰退する日本の「今」にも目を向けた本書は、宮本常一ではないが「忘れられた」日本文化論でもあります。

町中で純粋なジャズ喫茶に出くわすことは少なくなりました。

一筋縄ではいかないマスターに、過剰とも言えそうな音響設備、店ごとに違う不文律のマナーに、マッチ箱・・・。

さまざまな風俗や文化をはらんだジャズ喫茶は、まさに日本独自の音楽空間であり文化の発信地といえました。

と過去形で書きましたが、現在でもごく少数の原始ジャズ喫茶は存在しています。

ではそもそもジャイズ喫茶とは何なのか?

いやいや、何であったのか?

ジャズ喫茶の老舗だけでも上野の「イトウ」、渋谷の「SWING」、神田の「響」、門仲床屋の「タカノ」、中目黒の「A列車」、下北沢の「マサコ」、横浜の「ちぐさ」、吉祥寺の「A&F」、そして京都の「しあんくれ~る」、みんな閉店してしまいました。

マスター、ママの顔が目に浮かびます。

皆さんヒトカドの個性をお持ちで魅力的でした。

彼らの強烈な個性から発した文化は確かにありました。

あのような文化発信はもう不可能なのでしょうか。

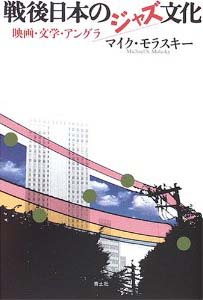

21世紀も10年以上経ち、今更『戦後』という表現を使うのも的はずれな気がするようになりました。

そんな中でサントリー学芸賞を受賞した『戦後日本のジャズ文化』(青土社)という本に出会いました。

著者はマイク・モラスキー、米国人ピアニストで日本文化研究者でもあります。

取材して回った全国各地のジャズ喫茶と人が登場し、一見、柔らかい紀行文のようにも読めます。

しかし、軽妙な「即興」の間にクールな文化の分析も入り交じっているのです。

さて、アメリカ人が見た戦後日本のジャズ文化とは。

思い出しながら歌詞だけ書きます。

『栄冠は君に輝く』

雲は湧き 光あふれて

天高く 純白の球 今日ぞ飛ぶ

若人よ いざ

まなじりは 歓呼に答え

いさぎよし 微笑む希望

ああ 栄冠は 君に輝く

風を打ち 大地を蹴りて

悔ゆるなき 白熱の力ぞ技ぞ

若人よ いざ

一球に 一打に賭けて

青春の 讃歌を綴れ

ああ 栄冠は 君に輝く

空を切る 球の命に

通うもの 美しく匂える健康

若人よ いざ

緑濃き 棕櫚の葉かざす

感激を 目蓋に描け

ああ 栄冠は 君に輝く

各題とも5行目の『いさぎよし 微笑む希望』、『青春の 讃歌を綴れ』、『感激を 目蓋に描け』が加賀さんの伝えたかったことなのでしょうね。

『栄冠は君に輝く』については去年色々書きましたので、今日はこれだけにします。

今日から夏の全国高等学校野球選手権大会、石川県大会が始まりました。

去年の今頃にも大会歌『栄冠は君に輝く』について書きましたが、本当にイイ曲ですよね。

作詞は加賀大介さん、作曲は古関裕而さんです。

加賀さんは根上町の出身です。

野球球児であった彼は試合中の怪我による骨髄炎のために右足切断を余儀無くされ、野球を断念されたそうです。

この詞には、野球に対する加賀さんの熱い想いが強くこめられています。

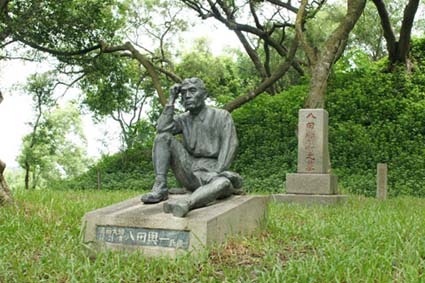

台湾のダム堤防の横に佇む八田與一の銅像。

後ろに見えるのは、奥様の外代樹さんとともに眠る日本風のお墓です。

数年前の『最近の大工集団 欅』にも書きましたが、八田與一という金沢市今町出身の人の名前は戦前までは広く知られていたそうです。

日本統治下の台湾で水利事業に半生をささげた人です。

台湾総督府技師時代に設計、建設の指揮をとった烏山頭ダムは今も満々と水をたたえています。

その水は用水路を通じ、台湾南部の穀倉地帯を潤している。

『教科書が教えない歴史』によれば、大正9年から10年間にも及ぶ大事業だったそうだ。

途中、ガス爆発で数十人が亡くなる事故があって、くじけそうになる。

しかし寝食をともにした台湾の人から励まされ、完成にこぎつけたのである。

戦後は日本の植民地統治をすべて否定する歴史観のもと、その名も忘れられていった。

でも台湾では中学校の教科書にも載るなど敬愛されてきたそうです。

それどころか、最近ではダムと用水を世界遺産に登録しようという運動が起きているという。

学者グループを中心に、これまで7万8千人もの署名が集まったそうだ。

日本人にはうれしい話である。

ただ台湾は世界遺産を決めるユネスコに加盟していない。

だから登録には日本の協力が不可欠なようです。

でも今の日本政府の台湾への対応を考えると、それも心もとない。

今回の大震災で、台湾からは170億円という巨額の義援金が寄せられたとのこと。

ところが、被災した私費留学生を支援する文部科学省の緊急奨学金から台湾の学生だけが除外されました。

「日本と国交がないから」の理由というが、まるで恩を仇で返すようなやり口である。

民主党政権の中国への屈服ぶりからみても、政府が動くのは容易でないかもしれない。

だが日本人にとって、八田與一の偉業を思い出すだけでも意義はあるのではないでしょうか。

登録実現に協力したいものです。

つまらないと思われるでしょうが、こんなところです。

毎日のようにヤギについて書くようなことがあると、大変ですよね。

細かな出来事を書けば切りがありませんが、『皐月が顔に泥を付けて取るのに一苦労した』、ナンテ書いても・・・。

時々は散歩もしますし、食事をする(草の生えている)場所もしょっちゅう変えます。

毎日見ていると大きくなったのも気づきません。

お客様から「大きくなったわよ」と言われて初めて、『そうなんだ』と思うのです。

ヤギは体が白いせいか、顔が優しいせいか、性格が温和しいせいか、人はついつい笑顔になります。

それでも犬や猫のペットではありません。

勿論、とても可愛いのですが、ペットならばそれだけでイイのでしょうが、ヤギは家畜です。

丈夫な体に育ててミルクをお裾分けして貰わなければなりません。

また変化があったときはこのぺージにアップします。

お客様から「もっとヤギの話をアップしろ」と言われるのですが・・・。

朝、8時半頃になったら「メェー、メェー」と鳴きます。

そうすると、朝食に草の生えているところまで連れて行きます。

店がオープンする10時頃になると裏山へ場所を移動します。

夕方5時半頃になると「メェー、メェー」と鳴きます。

そうすると、彼女達の家まで連れて行きます。

夜はよく眠っていて、滅多に起きません。

これが彼女たちの1日です。

1980年代に『オペラ座の怪人』『キャッツ』など数々のミュージカルでトップスターとして輝かしい成功を収め、1990年代以降はソロ歌手として活動しています。

クラシックとポップスを融合した独自の音楽スタイルはクラシカル・クロスオーバーといわれ、その世界的な隆盛をもたらしています。

アメリカにおけるビルボード・チャートのクラシック音楽部門とダンス音楽部門で同時に1位を獲得した唯一の歌手です。

と、書くよりも

1992年のバルセロナオリンピックの閉会式でスペインのオペラ歌手ホセ・カレーラスとのデュエットで大会の公式テーマ曲『アミーゴス・パラ・シエンプレ』を歌った。

2007年の世界陸上大阪大会の開会式で、グスターヴ・ホルストの『木星』をアレンジした『ランニング(ジュピター~栄光の輝き)』を歌った。

2008年の北京オリンピックの開会式で、劉歓とのデュエットで大会公式テーマ曲『我和你 (You and me)』を歌った。

NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』の主題歌『Stand Alone』を歌っている。

よく知られている曲は『Time to Say Goodbye』『アルハンブラの思い出』『私を泣かせて下さい』等

と、書いた方がお分かりいただけるかもしれません。

彼女のキャッチフレーズは『There is the world's most beautiful songs (世界でいちばん 美しい歌がある)』・・・らしい。

とにかく美声の人です。

彼女が魔女の所以は、容姿もさることながら、昨年の10月15日に私の知らないうちに金沢へやってきて、いしかわ総合スポ-ツセンタ-でコンサ-トを開いたからです。

・・・これは魔女でなければ出来ません。

最近テレビで実年齢よりも若く見える女性を魔女と言っているらしい。

気になる魔女がいます。

サラ・ブライトマン(Sarah Brightman)、イギリスのソプラノ歌手、女優です。

1960年生まれですから50歳の筈なのですが、ご覧のような容姿です。

私はボーカルは聴かないのですが、彼女だけは別です。

3オクターブ、最高音は「F6」は出ているでしょう。

何せ美声です。

ジャズピアニストが唱歌のアルバムを作ったのは珍しい。

このアルバムでの本田のプレイは鬼気迫るものがあります。

と言っても、印象は、実に懐かしく、かつ切なくて泣けてきます。

決してがんがんストレートパンチを繰り出すような迫力ではありません。

そうではなくて、ジャズピアニストとして生きてきた彼が、病に倒れ、ベッドの上で来し方行く末を想った時、自然と自分のベースであるところの「日本人」を意識してこのようなアルバムを残したいと強く思ったのではないでしょうか。

リハビリのとき動かない手で『赤とんぼ』や『ふるさと』をを弾き気持ちが救われ復帰を誓ったという。

そして、世界に誇れる日本の童謡やすばらしい曲を多くの人に聞いてほしい、よさを伝えたいとの気持ちでこのアルバムを制作したそうです。

『赤とんぼ』『夕焼け小焼け』『仰げば尊し』『さくらさくら』など、ちょっと前の日本人なら誰でも子供の頃口ずさんだ曲ばかり(最近は怪しいが)が収録されています。

そこに、ときおりブルージーなフレーズが挟み込まれ、これが実にいい。

彼の気持が分かるような気がする。

欧米の強い影響を日々受けながらも、やっぱりおにぎりが好きなんですよね。

さんまの塩焼きに大根おろし、それと熱々の白いごはん。

どうしようもなく「日本人」なのです。

そうした自分の出自を、彼も老いて病に倒れてから、意識し始めたのではないでしょうか。

Disk 1

1:赤とんぼ

2:夕焼け小焼け

3:七つの子

4:月の砂漠

5:赤い靴

6:荒城の月

7:浜辺の歌

8:さくらさくら

9:仰げば尊し~父の歌(宮古高校校歌)

10:故郷

Disk 2

1:赤とんぼ(別テイク)

2:さくらさくら(別テイク)

3:月の砂漠(ソロピアノ・バージョン)

4:故郷~我が心のジョージア

アレンジは全曲本田が手掛け、フォー・ビート、ファンキー、ラテン調、バラッドなど様々なスタイルで演奏されています。

DISC1はジャズ・ファン以外でも楽しめる演奏。

DISC2はジャズ・ファン好みのすばらしい演奏です。

ちょっと立ち止まって、これまでの自分をゆっくり振り返りたい。

このアルバムはそんな人のためにあるのです。

東日本大震災の被災者支援のイベントなどで唱歌『故郷(ふるさと)』がよく歌われているそうです。

被災地の岩手県宮古市で生まれ育ったジャズピアニスト、本田竹広の最後のアルバム『ふるさと-On My Mind』の1曲目も『故郷』です。

本田は「渡辺貞夫カルテット」や「ネイティブ・サン」などで活躍しました。

1997年以降、2度の脳内出血で半身不随となったが、リハビリで克服し、プレーヤーとして復活してみせた。

2006年に心不全で死去している。

会場は全て自由席でしたから開場前に長蛇の列が出来ていました。

その列に割り込みが多いのです!

知り合いが列に並んでいるのを見つけると、何気なく、当然のように、堂々と割り込んでくる。

それも一人や二人ではない。

早くから行って列に並び順番待ちしている人達がどんどん後列になる。

私の数人前にいた人は、話の内容からして小学校の先生に間違いないが、そんな人達までもが友人を割り込みさせている。

これでは先生が子供に注意を出来ないはずです。

やっと会場に入れたと思ったら、次は席取りです。

後で来る友人達のためにパンフレット等を席に置いておくのです。

その数たるやすごいものです。

これでは何のために順番を着いていたのか分からない。

でも、でも、でも、ひどいのはこれからなのです。

演奏が始まっても子供達は通路を走り回り、大人達の話し声があっちこっちから聞こえる。

あの人達は何のためにコンサートへ来たのか?!

子供は一人では来ていないはずです。

親等の大人と来ているはずなのに、どうしてその大人は注意をしないのか。

話をしている大人は演奏を聴きに来ているのではないのか?

そんなに話をしたければロビーへ出て、人様に迷惑がかからないように話せばいいのに、何故演奏中の会場で話をしなければならないのか。

そんなバカな大人がいるから、子供達も話をしている。

そして、とうとう、演奏中の舞台に子供を腰掛けさせるバカな親までいました。

舞台の袖とはいえ、あまりにも非常識だ。

アーティストは聴衆に敏感です。

その様な会場ではやるきが無くなるのは当然です。

アーティストにムノリがでないのです。

つまり演奏にハリがなくなる。

コンサートを聴きに来ているまともな人達にとっては残念でなりません。

マナーもエチケットも何もあったものではない。

自分さえよければイイ・・・、そんな雰囲気ムンムンのコンサートでした。

この土地が気に入ってどうにか購入することが出来たのですが、気に入った理由は国道から離れていて、高台で、裏山があり、そして横に川があったからなのです。

冬は雪捨て場にもなります。

夏には水の流れる音を聞くだけで涼しさを感じられます。

時々、イワナやヤマメが泳いでいるのを見ます。

そして、ホタル。

お陰様で、本当に気に入ったところで住んでいます。

今日は七夕です。

織姫と彦星が会うところをみられるでしょうか。

さて、写真はサワガニです。

大工集団 欅の横の川で見つけました。

昨日は川の水が少なく、歩いているのを発見したのです。

近くの沢に沢山いるのを見たことがあるのですが、川の中で見つけたのは初めてです。

金沢ジャズ連盟に加盟するバンドが日替わりで登場するコンサート「JAZZ GATE “SUMMER JAZZ SUMMIT”」が7月11日・12日・14日・15日に、金沢市アートホール(金沢市本町)で開催されます。

学生や社会人を中心とするジャズ愛好家により昨年結成された同連盟、現在は7団体約150人のメンバーが加盟しています。

個別に活動していた各グループをまとめ共に活動することで、金沢でのさらなるジャズ文化の発展を目指して設立されました。

同連盟によるコンサートは今回が2回目です。

各日の出演者は、

11日=「Monday Dollars JAZZ Orchestra」「浜岡実 with Special Band」

12日=「金沢工業大学軽音楽部Modern Adonis Jazz Orchestra」「rough tone」

14日=「金沢大学Modern Jazz Society」「Zoine Massi Jazz Orchestra」

15日=「石川ジャズオーケストラ・ピラミッド」「TK 水野トリオ」。

開演は各日とも19時30分。

それぞれ開演1時間前の18時30分からバーコーナーでドリンクサービスも行うそうです。

主催する金沢芸術創造財団の川守慶之さんは「ジャズという音楽を通じて、人と人とのコミュニケーションの『門』を開きたいと思いで名付けられたJAZZ GATE。観客の皆さんと共に記憶に残るライブを創り上げていきたい」と来場を呼び掛けています。

チケット料金は各日とも500円(全席自由)。

同ホールのほか、チケットぴあ、ローソンチケット、香林坊大和などでも取り扱っています。

詳しくは下記の金沢ジャズ連盟『スケジュール』をご覧下さい。

http://kjrenmei-schedule.sblo.jp/

我が家の庭でホタルが見られる・・・・、幸せです。

左の写真はホタルです。

毎年、庭に出るホタルの写真を撮るのですが、上手くいきません。

今年は日中に勝手口の脇にとまっていたので撮しました。

大工集団 欅の近所では4㎞ほど白峰方面にある濁澄橋の下はホタルのメッカとなっています。

手取川の対岸に多くのホタルが飛んでいるのが見られます。

沢山の家族連れやアベックの車で駐車場は満杯です。

ボランティアの係員の人は本当にご苦労様です。

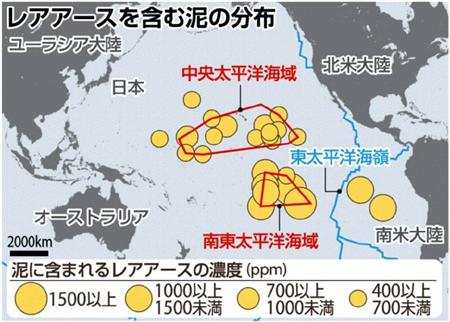

周期表の位置では、第3族のうち第4周期から第6周期までの元素です。

なお、希土類・希土とは、希土類元素の酸化物です。

・・・と書いても「何のこっちゃい?」なのですが、つまりスカンジウム、イットリウムにネオジムやジスプロシウムなどランタノイド系列(希土類)の15元素を加えた17元素の総称なのです。

ハイテク素材に少量添加するだけで性能が飛躍的に向上するため、「産業のビタミン」と呼ばれ、日本は世界生産量の24%を消費しているそうです。

代表的な利用例は永久磁石として最強の「ネオジム磁石」で、電気自動車のモーターやコンピューターのハードディスクに不可欠です。

また近年大量に使われるようになった燃料電池や超電導素材にもつかわれます。

そうそう、原子炉の制御棒にも使われています。

このレアアースを高濃度で含む泥が、太平洋の深海底に大量に存在することを東京大の研究チームが発見したと4日付の英科学誌「ネイチャージオサイエンス」(電子版)に掲載されていました。

総埋蔵量は陸上の800倍に達する“夢の泥”という。

日本はレアアースの90%を中国から輸入しており、資源として利用できれば中国依存からの脱却につながる可能性もあります。

発見したのは東京大大学院工学系研究科の加藤泰浩准教授らです。

彼らは国際共同研究などで採取された太平洋海底のボーリング試料を分析し、ネオジムなどのレアアースを400ppm以上の濃度で含む泥が、水深3500~6千メートルの多くの地点に分布しているのを見つけた。

特に高濃度の泥はタヒチ付近の南東太平洋と、ハワイ付近の中央太平洋に集中。

泥の厚さはそれぞれ8メートル、23・6メートルで、両海域計約1100平方キロメートルの総レアアース量は、世界の陸上埋蔵量約1億1千万トンの800倍に当たる約880億トンと分かった。

加藤准教授は

「中国のレアアース鉱床の濃度は500~1千ppm程度なのに対し、この泥は最高2230ppmと高濃度で質がいい。太平洋全域では陸域の数千倍の埋蔵量になる」

「中国の市場独占を打破する可能性を秘めた夢の泥は必ず日本の役に立つ。今後は日本の排他的経済水域(EEZ)でも発見を目指す」とコメントしています。

この泥は大半が公海にあり、国際海底機構に申請すれば鉱区獲得は可能だそうですが、資源としての採掘例がないため、国際的な合意形成に時間を要するとみられるそうです。

ハイテク製品に必須なレアアースは、日本の経済成長の鍵をにぎっています。

しかし、世界産出量の97%を中国が占め、日本は輸入量の90%を中国に依存しています。

この一国集中ゆえ、レアアースは中国の重要な外交カードになっています。

中国は昨年9月に沖縄県・尖閣諸島沖で発生した中国漁船衝突事件後、日本向け輸出を一時停止しました。

また、昨年末から一定価格以下の輸出を認めない制限措置をとり、価格は高騰の一途です。

中国依存脱却は日本の喫緊の課題なのです。

今回、大鉱床を発見したからといって、即座に採掘を開始できるわけではありません。

深海底からの採掘は陸上と比べてはるかにコストが高く、採算確保が難しいほか、国際的なルールづくりなど解決すべき課題が多いからだそうです。

でも、中国以外からレアアースを調達できる可能性を導いたことにこそ大きな意味があります。

日本は今後、第1発見者のリードがあるうちに、有望鉱区の確保や事業化への模索を急ぐべきだ。

海洋鉱物資源の確保に貪欲な中国は今月1日、有人潜水調査船「蛟竜号」を北東太平洋に派遣したという記事を読みました。

鉱区争奪戦は、もう始まっているのかもしれません。

母なる大地、地球は私達に全てを与えてくれます。

神様は本当に上手く地球を造られたものです。

(ああ、こう書いても私はキリスト教の信者ではありません)

『レアアース』

近年よくきく言葉ですが、どの様なものなのかご存じでしょうか。

日本語では希土類元素と言います。

英語ではrare earth elementです。

レアアースは、スカンジウム 21Sc、イットリウム 39Y、ランタン 57La からルテチウム 71Lu までの17元素からなるグループです(元素記号の前の数字は原子番号です)。

かつてはテディ・ウィルソンに師事し、ベニー・グッドマンに推薦されてこの世界に入ったのだそうです。

チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーら、いまは亡きジャズ巨人たちとともにジャズの歴史を歩み始めたが、一方で、ウディ・アレン監督の映画作品の音楽にまではば広く活動領域を広げ、アメリカ音楽文化を創造してきた巨匠といってもいい人です。

それがこの人、ディック・ハイマン(Dick Hyman)です。

率いるトリオ(ベースがジェイ・レオンハート、ドラムスがチャック・レッドという、どちらもシブさでは負けず劣らない名手たち)の最新アルバム「ユア・マイ・エヴリシング」には、アメリカのジャズが歩んできた歴史の重みと深みと味わいが、存分に染み込んでいるようです。

冒頭に流れる表題曲「ユア・マイ・エヴリシング」に、じっくり耳を傾けてほしい。

1930年代初頭の、古き良き日々のアメリカそのものです。

といっても、私はまだ生まれていなかったけど・・・、それでも分かる・・・、分かる様な気がするんです。

とにかく美しいバラードに、うっとりしてしまう。

2曲目「フォーティーセカンド・ストリート」も、同年代に作られた曲ですが、アップテンポから始まるドラムスがめちゃスバラシイ。

3曲目「アット・ラスト」はグレン・ミラー楽団がヒットさせた1941年の甘いバラードです。

8分の6拍子をここまでやさしく念入りに叩くピアニストはいないかもしれない。

4曲目「アイ・ファウンド・ア・ミリオン・ダラー・ベイビー」には、甘く切ない郷愁を感じてしまう。

5曲目わたしのこの目はあなたを見るためだけについているんです、なんて意味合いの英文タイトルを「瞳は君ゆえに」と邦訳した人はだれだか知らないけど、ニクイよねー。

6曲目「九月の雨」は、曲のエンディングの、ちょろちょろと終わらない鍵盤タッチに不覚のため息がもれる。

こんなにロマンチックで清らかな雨が降っていた時代もあったんだ。

放射能の心配なんて皆無だったんだから。

7曲目「セレナーデ・イン・ブルー」に漂うのは、オーケストラのピアノをほうふつさせる独特の哀愁です。

8曲目「会えば会うほど」

+恋はどうなるかって予測は誰にでもつくはず、どんどん好きになってしまい、ますますのめり込んでいくほかはない。

1945年のヒット曲で、もちろん私はまだ生まれていません。

さらにバラードタッチを深めた出だしで演奏する9曲目「あなたの他には」は、やがてミディアムテンポに移行して、これぞスイングの醍醐味を堪能させてくれる。

おっと・・・、全14曲を紹介するつもりでしたが、文字で音楽を語る限界を感じてしまいました。

10曲目「ウィアー・イン・ザ・マネー」、11曲目「ビューティフル・ベイビー」と、ボーナストラックの3曲は、本CDを聴いてからのお楽しみということにしましょう。

何故かしら最近好きになるのは爺様ピアニストです。

今日は以前にご紹介したレナート・セラーニ(Renato Sellani)と同い年の今年84歳になる老練ジャズピアニストの珠玉の1枚をご紹介します。

犯人達は5月18日、ベニヤ板の絵を付け加えたことを都内のギャラリーで自ら表明していました。

また、その際の映像などを公開していた。

今日、犯人達を軽犯罪法違反で書類送検する方針を固めたというニュースが新聞に載っていました。

犯人達のグループ名はアート集団「Chim↑Pom」。

????・・・・、どこかで聞いたような・・・。

「Chim↑Pom」は3年前、原子力爆弾の被爆地である広島の上空に飛行機雲で「ピカッ」という文字を描き、被爆者らから批判を受けたグループです。

このニュースの何が情けないかというと、彼らの売名行為なのです。

名前を売るためには何をしてもいい、というような考えが情けない。

そこはお前達の拙い絵を飾るような場所ではない。

しかも人の絵の上に貼り付けるとは何事か!!

如何に社会性があるとはいえ、この人の作品を侮辱するような行為だけをとっても、(彼らは、「自分たちはアーティストだ」と言っているが)とてもアートを志す者とは思えない。

カッコばかりつけてるんじゃねぇ!!

と、言いたい。

情けない事件でした。

東京・渋谷駅構内にある画家、故岡本太郎さんの壁画『明日の神話』に今年4月30日夜、原発事故を連想させるベニヤ板の絵が張り付けられた事件がありました。

ベニヤ板には、福島第1原発の原子炉建屋をイメージさせるような骨組みだけの4つの建物から煙が出ている絵が描かれていました。

『明日の神話』は、岡本太郎さんが制作した縦5.5メートル、横30メートルの巨大壁画です。

第五福竜丸が被爆した際の水爆の炸裂の瞬間をテーマにしています。

悲惨な体験を乗り越え、再生する人々のたくましさを描いたとされています。

大阪万博のシンボルタワー『太陽の塔』に並ぶ、岡本太郎さんの代表作です。

時々、喫茶のお客様から「今かかっている曲は何ですか?」、「このピアニストは誰ですか?」と聞かれます。

そんな時に一番多いのがオイゲン・キケロなのです。

彼のことは今までにも何度か書きましたが、今日はここで私的なことを書かせて下さい。

5・6年前にオイゲン・キケロによってSonnyさんと知り合いました。

本名は岡山さん。

大変お世話になったのにお礼も出来ずにいます。

このページをご覧になったならメールを下さい。

info@keyaki.co.jp

お願いします。

とんでもないことを忘れていました。

昨日は私の大好きなピアニスト、オイゲン・キケロの誕生日だったのです。

オイゲン・キケロ(Eugen Cicero、Eugen Cziczeo、ルーマニア名 Eugen Ciceu、1940年6月27日 - 1997年12月5日)は、ジャズピアノニストでした。

クラシックをジャズ化して演奏し、成功を収めた第一人者です。

中でもバッハの作品のジャズ化が有名です。

大工集団 欅からは手取川が見えます。

石川県には一級河川は手取川と梯川しかありません。

その中でも手取川は石川県に多くの恵みを与えてくれています。

手取の水が遠く能登まで行っているのをご存じですか。

加賀平野にはくまなく手取川の水が灌漑用水を通して行き渡り、見事な穀倉地帯となっています。

手取川右岸には七ヶ用水、左岸には宮竹用水があるからです。

また手取川は水力発電所のメッカです。

白山から流れる手取川の伏流水を利用しているのは川北町のパナソニック、辰口町の東芝、鶴来のNEC等々の企業です。

また手取川の伏流水はお酒、食料品の加工にも利用されています。

・・・と、知っているのはここまででした。

お客様から時鐘舎が出版の『手取川紀行』を貸して頂きました。

いやはや、手取川一つとっても先人達の苦労は計り知れないものだったのですね。

此処吉野に引っ越してきて村の人達から話を聞けば、昔は暴れ川だった手取川との戦いだったということでした。

『手取川紀行』を読んで上流だけではなく、下流の人達もそうだったのだと知りました。

それでも先人達のなかには私財をなげうって灌漑用水を作った人もいたのですね。

今日も、標高2702mの白山を源流とする手取川は、美川の海までの全長わずか72㎞を一挙に駆け抜けています。

しかし中国では、全く別の意味で「合歓木」という字を当ててきました。

日本でも「合歓木」と書いてネムノキと読ませることがありますが、本来は「ネムノキ」です。

つまりこの木の日本名は「ネム」なのです(ネブと呼ばれている地方もあります)。

菱山忠三郎氏の『花木ウォッチング100』によれば、葉が閉じるのを合わさり歓(よろこ)んでいるように見て「合歓」なのだそうだ。

そのため「夫婦和合、家内平和」を象徴するとして、庭木にされてきたのだという。

こちらの方が想像力豊かなように思えますよね。

本当は庭の蛍を書きたかったのですが、写真が撮れなくて・・・。

3・4日前から蛍が庭をふわりふわり飛んでいます。

今年もいてくれて良かった。

ネムノキの花が咲き始めました。

ネムノキの葉は夜になると、2枚の小葉が重なるようにして閉じます。

これが眠っているように見えるから、日本ではネムノキと名付けられたそうです。

大学時代に大変お世話になり、親分と呼んでいた人が亡くなった。

今日は彼が生前に書いた詩を下記に載せさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『女の扱いは難しい』

関係をせまると、「あなたは紳士じゃない」と言われた

関係をせまらないと、「あなたは男じゃない」と言われた

たびたび部屋を訪れると、「もっと一人の時間がほしい」と言われた

あまり部屋を訪れないと、「二股かけているのか」と言われた

流行のカッコいい服を着ると、「あなたって流行にふりまわされて軽薄」と言われた

流行のカッコいい服を着ないと、「あなたってダサくて恥ずかしい」と言われた

話を聞きながら発言すると、「黙って聞いてよ」と言われた

話を黙って聞いていると、「なにか言ってよ」と言われた

待ち合わせに30分遅れていくと、「30分も待たせるなんてひどい」と言われた

自分が30分遅れると、「30分ぐらいなによ」と言われた

やきもちをやくと、「しばられるのはいや」と言った

やきもちをやかないと、「もう愛はないのか」と言った

そうだねと賛成すると、「自分の考えがない人ね」と言われた

そうじゃないと反対すると、「理解がない人ね」と言われた

愛してるよと言うと、「口の軽い人ね」と言われた

大好きだよと言うと、「それだけしか言えないの」と言われた

墓に供え物をすると 君は無視する

僕は泣いているのに 君は安らかに笑っている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

歳を取るとあの世へ行って会う人が多くなります。

合掌

国会では信じられない言葉が飛び出すことがありますよね。

2009年11月の事業仕分けで、蓮舫参議院議員(今は行政刷新担当相)が言った「世界一じゃないといけないのか。なぜ2位じゃだめなのか」もそうでした。

この『最近の大工集団 欅』でもこの言葉を取り上げました。

ダメに決まっています。

日本は資源のない国なのですから。

この言葉には素人が政治を行う怖さが出ていました。

昨日の新聞に、ホッとした記事が載っていました。

理化学研究所と富士通が共同開発中のスーパーコンピューター「京」がドイツで開かれた国際会議で、スパコンの計算速度で世界1位になったと発表した記事でした。

国産次世代コンピューターの京は政府の事業仕分けで一時計画廃止の危機に瀕したが、日本の科学技術力を改めて世界に示したのです。

京は毎秒8162兆回の計算を達成しました。

CPU(中央演算処理装置)の実行効率が93.0%を記録するなど、圧倒的な高性能で2位の「天河1A号」(中国)の毎秒2566兆回を大きく、大きく、大きく引き離しました。

国産スパコンの世界一獲得は平成16年6月の「地球シミュレータ」(海洋研究開発機構)以来、7年ぶりです。

京は現在はまだ開発の途中段階ですが、来年6月の完成時には、その名の通り毎秒1京回(1兆の1万倍)の計算速度が実現するそうです。

来年11月には企業や研究機関への共同利用を始める予定です。

京は21年11月の事業仕分けで、蓮舫行政刷新担当相から「世界一じゃないといけないのか。なぜ2位じゃだめなのか」と事実上の凍結判定を受けたが、科学者の猛反発で、後に予算が認められた経緯があります。

そう言った蓮舫行政刷新担当相は「きわめて明るいニュースで、関係者のご努力に敬意を表したい」と述べたそうです。

「2位じゃだめなのか」発言については、「メディアが勝手に短い部分を流したのではないか。コメントの前後をみていただければ、全く間違った報道だ」とメディア批判を展開しましたが、前後も何も無知から出た言葉はその通りでした。

ナント厚顔なのでしょう。

高木義明文部科学相は今日の記者会見で、「京」が計算速度で世界ランキング1位に選ばれたことについて「事業仕分けでの蓮舫参院議員の発言に科学者が発奮し、むしろバネになった」と述べた。

よく言うわ。

理研の野依良治理事長は会見で「やはり科学技術はトップを目指さないといけない。科学技術こそが日本の生きる力だ」と語りました。

これこそが日本人としての科学者の発言ですよ。

京は800台以上のコンピューターを接続し、CPUを8万個以上搭載。

開発費約1120億円を投じて神戸市内の理研の施設に設置中です。

計算速度での世界一は本質的な目標ではありません。

「最速スパコンで何ができるか」で真価が問われるのです。

スパコンは現代の科学技術を支える基幹技術であり、その性能は多様な産業分野の国際競争力に直結します。

スパコンによる大規模シミュレーションは、理論、実験と並んで現代の科学技術の柱です。

新薬や治療技術の開発につながる生命科学、自動車や航空機の設計開発、地球や宇宙の成り立ちを探る天文物理など幅広い分野で新しい世界を切り開く可能性を秘めています。

地震や津波の高精度シミュレーションによる防災への貢献も期待されるでしょう。

京の性能を最大限に生かすプロジェクトの一つが「生命体統合シミュレーションソフト」です。

私たちの体では、分子、細胞、臓器が階層的に精妙な生命現象を営んでいます。

京では、これまで不可能だった生命現象の丸ごとシミュレーションが可能になるのだそうです。

電子版の米紙ウォールストリート・ジャーナルは「京」の計算速度世界一獲得を「日本にとって誇りの源泉になる」と報道しました。

「震災に不屈なように、日本は偉業を成せることを示している」とのコメントも書き込まれています。

記事は同スパコンのプロジェクトについて、製薬や材料工学での飛躍に役立て「日本株式会社の競争力を増すことを狙う」と説明。一昨年の政府の事業仕分けで「世界一でないといけないのか」と追及された経緯も紹介しています。

また「私は日本人だが恥ずかしい。最速コンピューターを作って何の意味があるだろう。日本の今のコンピューターで日常業務は十分」との意見も書かれています。

貴方の日常にはそれだけの知識と能力で充分なのでしょう、でもそれ以上の、貴方には想像もつかない世界で研究をしている人達がいるのです。

いずれその恩栄に貴方もあずかるようになります。

と、言いたいですね、蓮舫大臣。

今の日本は経済は下降線を辿り、教育もガタガタになり、大震災を受け、『日本はもうダメかも・・・』と思われている向きもあるかもしれません。

でも、日本はまだ捨てたものではありません。

大工集団 欅は建築屋です。

それがどうした・・・。

今日、ある美術全集の中で、伊達政宗の建立になるという国宝、端厳寺の玄関花頭窓のパターンが、JBLオリムパスの組子のそれであることをみつけておもしろく思った。

桃山期の日本の建築の文様が、現代のアメリカの工業製品に生きている。

こんなところにも、オリムパスの意匠に日本人が惹きつけられる何かがあるのかもしれません。

〔オリンパスの組格子〕

〔JBL Olympus〕

〔端厳寺の玄関花頭窓〕

前置きが長くなりましたが、今日は低音再生の技術面ではなく、こちら側、つまりリスナーの低音の聴き方を書きたいと思います。

もちろん低音に正しい聴き方なんてありませんから自由に聴けばいいのですが・・・。

でも、もしかしたら「そんな聴き方もいいじゃない」なんて変わった人、個性的で、狂人的な人もいるかもしれないので、個人的なベースの聴き方を紹介します。

方法は簡単です、寝ッころがって聴くだけです。

こうすると実に低音がよく聴こえます。

大袈裟に言うと世界が変わります。

スピーカに足を向けても頭を向けてもOKです。

プログラムソースですが、ピアノトリオがベストですね。

ボリュームは、いつもよりも少し絞ったほうがいいでしょう、大音量だと・・・頭が痛くなりますから。

これ、風呂とちょっと似ているような気がしませんか?

下が冷たくて上が熱い。

ベースは下から、トランペットは上から。

風呂と違って音はかき混ぜられませんけど・・・。

寝ころがってピアノトリオのベースを聴くと、ベースがどのようにしてピアノを支えているか?なんてことがわかります。

そうです、きちんと支えて音楽を作っているのが私にとっての良いベーシストなわけです。

良くないベーシストは独走してます、ピアノとドラムにかみ合ってないんですね。

浮いているというと上の方に外れている感じですから、沈んでいるというんでしょうか。

土台が空回りしている感じです。

それと、ベーシストが低音をきちんとコントロールできているか、低音の質感はどうか、なんてことも寝ころがって聴くとよくわかります。

この音楽鑑賞方はのコペルニクス的展開ですね。

ちなみに寝ころがって聴くベーシストのナンバーワンは、レイ・ブラウンのピアノトリオです。

ただ、この方法には、緊張感を維持できないという究極的な弱点があります。

寝ころがるとやっぱり寝ちゃうんです、・・・4曲目あたりで。

またこの独特の試聴姿勢はコーヒーなどの飲み物、クッキーなどの食べ物の補給が困難になります。

本当はどこでもベースの音をこのスタイルで聴きたいのですが・・・、私には勇気がありません。

ジャズ喫茶でも、ライブでも寝ころがって聴きたい・・・。

店員さんに怒られるでしょうね。

蛇足ですが、高音のハイハットの音をきれいに聴く方法も開発しました。

脚立の上に座って聴くのです。

気分はスズメ。

・・・スミマセン、これは冗談です、本気にしないで下さい。

でも、寝ころんで聴く低音は本気です。

あの~、みなさんお忘れになっていませんか?

今日は『父の日』ですよー。

我が家にはJBLのパラゴンとオリンパスがあります。

この二台が同居している家は日本広しといえども我が家だけではないかと自負しています。

この二台の低音・中音・高音のパーツは全く同じのですが、低音は全く違うシステムになっています。

パラゴンはホーン型、オリンパスはパッブル・ラジエター型なのです。

オーディオという物が存在し始めて今日まで色々な問題がありますが、その中でも一番大きな問題が如何にして低音を再生するかなのです。

音の良し悪しは低音再生を如何に上手くするかにかかっているのです。

勿論、中域・高音の再生にも技術者は苦労してきたのですが、低音再生の苦労はその比ではありません。

低音を聴くだけでそのシステムの良し悪しを判断できる、と言っても過言ではありません。

その話をすると、辻さんが

「わしの山に放しておけ」とおっしゃる。

「それは何処ですか?」

「ここの川向かいや」

「エエーッ!!!!!!!!!!」

「使ってくれ」

「本当にいいんですか?」

「いい」

「橋を渡してもいいですか?」

「いい」

「逃げないように網を張ってもいいですか?」

「いい」

「本当にいいんですね?」

「本当にいい。木さえ伐らなければ何をしてもいい」

捨てる神あれば拾う神あり

助かりました。

辻さんに感謝。感謝。

あの子達は本当に恵まれた子達です。

捨てる神あれば拾う神あり

今日から弥生と皐月のエサ場は店の川を隔てた山となりました。

先日、弥生と皐月のエサ場としていた場所が使えなくなり困っていたところ、隣村の辻さんが珈琲を飲みに来店されました。

復員後、英ケンブリッジ大、米コロンビア大、京都大で日本文学を学ばれました。

三島由紀夫とは京大留学中の54(昭和29)年に知り合って以来の友人で、三島作品の翻訳も行った。

「日本文学の歴史」「百代の過客」「明治天皇」などの著作で知られる。

2008年に文化勲章を受章されました。

そんなキーンさんが日本への永住を決められて8月下旬に日本に移り住むそうです。

キーンさんは今年1月、日本で入院中に「どう余生を過ごそう」と熟考し、愛する日本の国籍を取得して日本に永住することを決意。

東日本大震災後、日本が大変な苦難に直面している状況を目の当たりにし、今こそ「日本人とともにいることが重要だ」と、永住の決意をされたそうです。

松尾芭蕉の「おくのほそ道」をたどる旅をし、英訳も出版されました。

東北大で半年間、講義したこともあります。

それだけに、被災地の状況を心配しておいでます。

キーンさんはこれまで1年の半分ほどを東京都北区の自宅で過ごしてきたが、先月26日にコロンビア大で最終講義を終えたともあり、日本に永住することを決めたそうです。

周囲に「日本が大好きだから」などと説明しているという。

独身を通してきたキーンさんは「私は『日本』という女性と結婚した。日本人は大変優秀な国民だ。現在は震災で一瞬打撃を受けたが、未来は以前よりも立派になると私は信じる」と、新たな祖国になる日本の復活を信じている。

法務省は震災直後の3月12日から4月8日までの4週間に日本から出国した外国人は延べ53万1000人で、このうち発生後1週間では24万4000人だったと発表した。震災発生前の1週間は14万人だった。

キーンさんは「日本は危ないからと、外資系の会社が日本にいる社員を呼び戻したり、野球の外国人選手が辞めたりしているが、そういうときに、私の日本に対する信念を見せるのは意味がある」と語った。

「私は自分の感謝のしるしとして、日本の国籍をいただきたいと思う」と話されました。

幸せとは何なのでしょう。

ここに一人の幸せな人をご紹介できることを日本人として幸せに思います。

ドナルド・ローレンス・キーン(Donald Lawrence Keene)さんです。

彼はコロンビア大学名誉教授で、 海外における日本文学研究の第一人者です。

日本文化を欧米へ紹介して数多くの業績を残されました。

学生時代に「源氏物語」の英訳を読み、日本文化に興味を抱いたのだそうです。

日米開戦後は海軍情報士官として、玉砕した日本兵の遺書を翻訳したり捕虜を尋問した経験もあります。

昔は岩波 世界児童文学全集、ちくま 日本文学全集、講談社 少年少女世界文学全集、集英社 世界文学全集、新潮社 世界文学全集等々多くの文学全集がありましたが、今時は本屋さんへ行っても文学全集は見なくなりましたね。

出版されているそうですが、部数は以前の10分の1以下だそうです。

何かしらを考えさせてくれるような、感動を与えてくれる小説を読みたい、読ませたい、読んで頂きたいものです。

例えば・・・、そうですねー・・・、日本物だったなら谷崎潤一郎『春琴抄』。

単に現実を映し出すものが小説なら、いっそ写真でもいいわけで、間違いなく小説という虚構でしか見えてこないものがあるはずです。

その意味で『春琴抄』は、なぜ小説というジャンルがあるのかを考える上でも大いに参考になります。

『春琴抄』は名実ともに谷崎文学の傑作であり、盲目の三味線師匠、春琴に仕える奉公人・佐助の献身を描いた一種独特な恋愛譚です。

語り手として作家の「私」がいて、師弟生活の内実を語るという体裁を取っていますが、じつはこれ自体、谷崎がつくりあげた完全な虚構なのです。

一枚の絵にたとえるなら額縁まで綿密に描かれた「だまし絵」のような世界です。

作品の冒頭には「春琴、ほんとうの名は鵙屋琴、大阪道修町の薬種商の生れで歿年は明治十九年十月十四日、墓は市内下寺町の浄土宗の某寺にある」という一節があり、「私」がその墓を訪ねていく場面から始まります。

このため春琴は実在の人物だったと読者に錯覚させてしまうのも無理はありません。

架空の春琴の墓を実際に訪ね歩いた人もいたといいますから、それほどリアルに書き込まれているわけです。

『春琴抄』のクライマックスはなんといっても、暴漢に熱湯を浴びせられ、美貌を傷つけられた春琴の顔を自ら見まいとして、佐助が自分の目に針を突き刺すシーンです。

《お師匠様私はめしいになりました。もう一生涯お顔を見ることはござりませぬと彼女の前に額ずいて云った。佐助、それはほんとうか、と春琴は一語を発し長い間黙然と沈思していた佐助は此の世に生まれてから後にも先にも此の沈黙の数分間程楽しい時を生きたことがなかった》

春琴に寄せる佐助の名状しがたい思いがこの数行に見事に結実しているのではないでしょうか。

ただ、この暴漢はいったいだれであるのか、小説の中でははっきり示されていません。

このため、この作品が発表された昭和8年から半世紀以上が経過したあとになっても、現代作家の間で興味深い論争が巻き起こっていました。

だれが春琴に湯をかけたのかという、いわゆる「お湯かけ論争」と呼ばれているものです。

そのなかにはサドやマゾの要素もくり込んだ「佐助犯人説」もありました。

谷崎のいう「うその真価」です。

いずれにせよ、一流の読み手でもある現代作家を巻き込むほど底なしの魅力を備えた作品だといえます。

改めて、小説が作り出す虚構の力を思わずにはいられません。

・・・私が今読んでいるのは『レ・ミゼラブル(Les Misérables )』です。

と、書くと驚かれる人もおいでるでしょうが、完訳本です。

小学校時代に読んだ銀の燭台のエピソードのみが編集された『ああ無情』にはじまり、高校時代の『噫無情 前・後篇』、そしてこれが3度目です。

ユーゴーが『レ・ミゼラブル』を書いたのは1862年ですが、人の世を考えるときは現在でも同じですよね。

近年の小説は面白くありませんね。

・・・と、同意を求めてはいけませんね。

でも、それにしても面白くない。

素人作家が書いているからだろうと思うのですが・・・。

なにしろ本屋さんへ行くとタレントが書いた本がズラリと並んでいます。

立ち読みしてみると・・・、あほらし。

言葉の使い方すらまともではない。

これ一つとっても日本の文化は衰退しているのが分かります。

私が今読んでいるのは・・・、チョット恥ずかしくて・・・。

積雪で通れなくなっていた白山スーパー林道(石川県白山市~岐阜県白川村、33.3キロ)の除雪作業が一部で終わり、石川県側約14キロの有料区間が今日開通しました。

例年ならば6月初めに開通するのですが、今年は雪が多く、石川県側の開通が昨年より12日遅れました。

未開通なのは岐阜県側4.5キロだけで、全線開通は今月下旬の見込みだそうです。

白山スーパー林道は標高600~1450メートルで、今の時期は白く残雪を頂くその名も白山と新緑のコントラストが見どころです。

お帰りには是非『喫茶 大工集団 欅』でご休憩ください。

白山スーパー林道ホームページ

ジェームス・ビー・ランシングはJBLの創設者で、一時期はアルテックランシング社の技術副社長でした。

技術者としては優秀でしたが、経営者としての能力には恵まれず、事業の悪化に伴い1949年に自殺してしまいました。

それでも彼の音作りの意志を継いだ人達がJBLを作り上げました。

JBLのマークが入ったユニットはもちろんですが、ALTECの#604EもJBLの基本設計です。

彼が活躍したのは1940年代から50年代くらいですので、既に60年から70年経っています。

JBLは今日ではパソコン用のオモチャのような(失礼)スピーカーも作っていますが、名機と言われる数々のスピーカーを作っています。

ではいつ頃からジムランがJBLと言われるようになったのでしょう?

40年ほど前に私がオーディオを始めた時、オーディオ店の店員に「ジムランのスピカーが良いですよ・・・」と勧められたのがジムランを知ったきっかけでした。

その頃は「ジムラン」と云われても何も判りませんでした。

店員さんに聞いて、JBLと云うのがそのスピカーらしいと云う事を理解しました。

ジムランもJBLも知らなかったのです。

つまり、オーディオ通、マニアには40年前まではジムランと呼ばれていたのです。

でも、同じ頃に大学の友人達はJBLと呼んでいましたから、40年前頃がジムランとJBLの分水嶺だったのでしょう。

でも、当時はとても高価で、学生に手の出る物ではありませんでした。

JBLパラゴンが鳴っていたその名も【パラゴン】という名の喫茶店へ行っていました。

まさかその店のパラゴンが数十年後に我が家に来るとも知らずに・・・。

またJBLオリンパスが鳴っていたジャズ喫茶へも足げく通ったものです。

このオリンパスも今我が家でジャズを聴かせてくれています。

因果因縁。

【ジムラン】という言葉を久々に聞きました。

ご来店されたお客様が店のスピーカーをご覧になって「ジムランかー!!」とおっしゃったのです。

40才代以降の人には『ジムラン???』でしょうが、JBLと言えばお分かりになると思います。

アメリカのスピーカーのメーカーです。

創業者の名前がジェームス・ビー・ランシング(James Bullough Lansing)であったために昔はジムランと呼ばれていました。

でもコレはポップスでジャズではありません。

ジャズでもありました、雷鳴と降る雨の音を冒頭にもってきたヒット曲は、なにも「悲しき雨音」が最初ではありません。

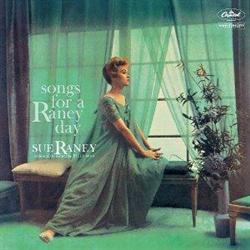

それ以前の1960年、当時新進気鋭のジャズシンガー、スー・レイニーが歌ってヒットさせた初期の代表的ナンバーに「雨のブルース」があります。

アルバム「雨の日のジャズ」(原題はSong for a Raney day)に入っています。

ごろごろごろごろっ…と鳴りだして、お、お、雲行きが怪しいぞといっているうちに、落雷とあいなる。

「雨が降るとブルーになるの。どうしようもなくブルーになるの。窓ガラスに小さな雨粒が伝うのをみると、決まってむだに流した涙を思いだしちゃって」と歌い始めるのを聴くと、ああ、今年もまた梅雨の季節に入ったけれど、あれからいったどれくらいの歳月が過ぎたことだろうと、はるかに懐かしくも、ときの流れの恐ろしいほどの超スピードに慄然とした気持ちになってしまう。

このアルバムはビリー・メイ楽団をバックに、雨にちなんだナンバーばかり全12曲を収録したアルバムです。

いかにも雨を連想させる雷や水の流れる効果音を伴っているのは、ほかに6曲目「レイン」と、7曲目「レイン・オン・ザ・ルーフ」および、フィナーレを飾る「九月の雨」です。

どれも盛大な雷鳴、落雷とともにアルバムが終わる。

この仕掛け、最初に考えたのはもっと昔の人なんだろうけれど、雰囲気がでています。

ちなみにこのアルバムは、EMIミュージック・ジャパンから「JAZZ名盤 999 BEST & MORE」50タイトルの限定盤としてナ~ント定価各999円で売られています。

〔オープン時〕

〔今日〕

本当に残念でなりません。

喫茶 大工集団 欅の庭にあったレッドロビンの生垣を全て引っこ抜いてしまいました。

虫による食害で消毒もしたのですが枯れてしまい、再度苗木を植え直したのですが・・・、ダメでした。

以前は下の写真の通り波を打った形にカットしてあり、とても気に入っていたのですが・・・、とても残念です。

話は変わりますが、私の親戚の爺様は「物事は何でもイイ風に考えなきゃならん」と言い、石に蹴躓いて転んでも、これからは気をつけなければ、と思うそうです。

垣根が無くなってスッキリしました。

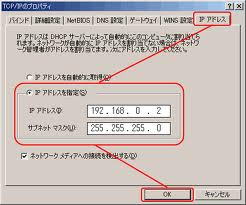

そこでGoogleやYahoo!など世界のインターネットサービス事業者ら約400社が今日の午前9時から、一斉に新たな規格「IPv6」へ対応させる実験を開始しました。

この実験は、「World IPv6 Day」と呼ばれ、24時間にわたって、事業者がサイトやサービスを新しいIPv6(従来はIPv4)に対応することで、ユーザーに動作検証の確認を促すそうです。

今回の対応実験は、ISOC(Internet Society)が各国のネット事業者に呼びかけて実現しました。

日本からはYahoo!やNTTコミュニケーションズらが参加しています。

ヤフー・ジャパンは、トップページでIPv6へ対応。

IPのバージョンを判定し、トップページが正常に表示されるかどうかチェックできます。

同社は「0・2%のユーザーが何らかのアクセス障害に直面する」としています。

貴方のパソコンは大丈夫ですか?

アア・・・、大丈夫ですよね、このページを見ておいでるのですから。

現在主流のIPv4は、インターネットユーザーの爆発的な増加に伴って約42億個もの番号をほぼ使い切り、4月には日本でも割り振りを終了しました。

アドレスの在庫が完全に枯渇したのは中国など新興国の経済成長や、ネット対応の携帯電話の普及によって、世界のネット利用者が急増したことが原因だそうです。

2010年10月現在の国連の推計では69億人ですから、ほぼ4分の3の人がIPアドレスを持っていることになります。

とはいっても、会社で使用しているIPアドレス、ネット対応の携帯電話IPアドレスもあるわけですから、推定では個人用のIPアドレスは世界の5分の1の人が持っていることになるそうです。

これからも爆発的に増えて行くのは間違いありませんから、今後は実質上無制限にアドレス数がある「IPv6」への移行を推進することになったのです。

それにしてもインターネットはどんどん私達の日常生活に浸透しています。

石川県は今月1日、iPhone用観光案内アプリ「石川まるごとナビ」の運用を開始しました。

県内の道路事情に詳しくない旅行客を観光地まで道案内してくれます。

「石川まるごとナビ」は県内の観光施設約2,300カ所と避難場所約100カ所、コンビニエンスストア、ATM(現金自動預払機)の情報を収録しているそうです。

利用者が現在地でiPhoneの内臓カメラをかざすと、その方向の1~2キロ圏内にある観光施設の写真映像と距離、地図を近い順に表示するのだそうです。

さらに、目的地を設定すると、画面上に方角を示す矢印が現れて道案内をしてくれるとか。

旅行には地図やパンフレットは必需品でしたが、もうネット対応の携帯電話さえあれば何処へだって行けますし、その観光地の説明までも入手できるのです。

ついていけません・・・、なんて言ってはいけません。

これからも地球上で住んで行くためには人類はインターネットを使いこなさなければなりません。

インターネット上の「住所」を示すIPアドレス( Internet Protocol Address )の国際管理団体ICANNが、現行のアドレスの最終在庫を世界の5地域管理団体に分配し、中央分の在庫がなくなったと発表し、これに伴って、日本が所属するアジア太平洋地域の在庫は5~8月に切れると発表したのは2月のことでした。

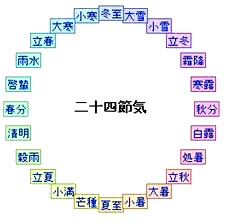

二十四節気。

冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬で八節気なのですが、それぞれの間に二つの節気があります。

立夏から夏至の間には小満と芒種があります。

立夏は夏の気配が現われて来る頃で、天文学的には天球上の黄経45度の点を太陽が通過する時です。今年は5月6日でした。

小満は万物が次第に成長して一定の大きさに達して来る頃で、天文学的には天球上の黄経60度の点を太陽が通過する時です。今年は5月21日でした。

ちなみに今年の日本の夏至は6月22日で、午後5時17分(明石)に黄経75度の点を太陽が通過するそうです。

二十四節気は江戸時代から採用されましたが、元々二十四節気は中国の気候を元に名づけられたもので、日本の気候とは合わない名称や時期もあります。

そのため、それを補足するために日本では二十四節気のほかに土用、八十八夜、入梅、半夏生、二百十日などの「雑節」と呼ばれる季節の区分けを取りいれたのが旧暦でした。

二十四節気は馴染みが無いようにみえて、私たちの日常生活と意外に密接な関係にあります。

例えば立春の時には「暦の上では春ですが、まだ風も冷たく」などの時候の挨拶を述べたり、暑い盛りの挨拶「暑中見舞」を立秋以後は暑さの残る季節の挨拶「残暑見舞」に変えることなどが挙げられます。

私たちは無意識に日常生活のあらゆる場面において二十四節気と接しているのですね。

日本は四季に恵まれていますから、二十四節気によって自然の再生循環と季節の移ろいを身体全体で感じて自然との共生をしてきたのです。

今日の午前0時28分には何が起こったかご存じですか?

日本で太陽が黄経75度の点を通過した時間でした。

この日を二十四節気では芒種(ぼうしゅ)といいます。

芒種は種まきの時期とされていますが、実際には現在の種まきはこれよりも早いですよね。

大工集団 欅は建築屋なのですが、店のメンテナンスはなるべく職人さん達を使わずに行っています。

一昨日も駐車場の看板に錆が出ていたので、錆を落としてペイントしました。

こんな些細なことなのですが、以前から気になっていたことだったため、終わるとスッキリします。

これからも自分たちで出来ることはなるべくやってゆきたいと思います。

庭の鉄線です。

と、書くと何だか電気の線のようですが、花の名前です。

黒くて固い針金のような蔓があるためにその様な名前になったそうです。

春になり知らない間に蔓が伸びて地面の上でグチャグチャに絡まっていました。

あわてて蔓が絡まる棕櫚紐を取り付けたのですが・・・、手遅れでした。

その為に下の方で咲いています。

鉄線花かなぐり捨つる檄雨かな

鉄線を見ていたら急に空が暗くなり激しい雨が降ってきました。

直ぐに止んで青空になったのですが驚きました。

俳句では「鉄線花」が夏の季語なのだそうです。

そこで、とうとう今日テラスへの入口の片方にフェンスを付けました。

開けっぴろげでオープンな雰囲気が好きだったのですがしょうがありません。

これでお客様は玄関から来店されるでしょう。

喫茶 大工集団 欅は春から秋までパティオドアを開けて、店内と外のデッキやテラスと一体になるようになっています。

ところが、その為に玄関からではなく、駐車場から直接テラスやデッキにお座りになる客様がおいでます。

気づくといつの間にかテーブルにお客様がお座りになっている・・・・・、そんなことがあります。

玄関から来店されればわかるのですが・・・。

ご来店されているのに気づかない・・・・、そんな失礼は許されません。

喫茶 大工集団 欅の駐車場へ入る道のアスファルトが欠けて凹凸が出来ていたのですが、工事の許可がようやく下りて、今日と明日に工事をすることになりました。

大変申し訳ありませんが、明日3日(金)はコンクリートが乾いていないために臨時休業をさせてください。

今日の新聞を読んでいたら、国立国会図書館が昨日よりアーカイブ推進協議会がデジタル化した音楽などの「歴史的音源」を提供開始したと書かれていました。

一部はインターネットでも公開しているそうですが、多くは館内で提供しているそうです。

1920年代から1950年代に国内で製造されたSP盤など248作品について、国会図書館の施設内で提供しているのです。

このうち著作権および著作隣接権の保護期間満了を確認した99作品だけを、同館のウェブサイトにおいてFlash形式でストリーミング配信しているそうです。

例えば、三代目三遊亭圓馬の落語「三人旅」などがあるそうです。

落語好きならば堪りませんよね。

でも、地方に住んでいてはたったの99作品だけです。

東京に住んでいれば・・・。

歴史的音源のウェブページでは、インターネット公開していない音源についてもリストの閲覧や検索、書誌情報の確認が可能なのだそうですが、実際に見聞き出来なければ絵に書いた餅ですよね。

6月末に1万8361作品を追加するそうです。

でもその内インターネット公開はたったの2.6%の487作品です。

最終的に約5万点の音源を公開する予定だそうですが、地方にいてはその恩英に預かれるのはほんの僅かです。

もし見聞きしたければ多額の交通費と宿泊料が必要となります。

この様に文化的には特に地方と都会のギャップは大きくなるばかりです。

若者が都会を憧れ、田舎から都会へ出るのは、多感な世代としては当然と理解できますが、田舎があっての都会だということを忘れないで頂きたい。

限界集落。

嫌な言葉です。

限界集落とは過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者になり、社会的共同生活の維持が困難になった集落のことを指します。

街に住んでいるとお分かりにならないでしょうが、ここ石川県でも能登、そしてこの白山麓でも多くあります。

先日、社会学部の教授と話していると「行政費用を考えると過疎はやむ終えない。これからは田舎を整理して、人は都会に集中すべきです」と、とんでもないことを言われました。

彼は田舎を知らないのです。

何でもお金に換算して考えてしまう、都会人なのです。

廃村となった集落では自然環境は見るすべもなく荒れ果てています。

日本の自然環境は決してほったらかしが自然ではないのです、人が守り育ててきたものです。

人がいなくなれば自然が破壊されて行くのは当然なのです。

そして行政費用よりも多額な費用が必要になることをご存じないのです。

田舎と都会。

特に東京。

日本は東京という都会に政治・経済・文化・芸能等が一極集中しすぎているのはどなたも認めるでしょう。

それでも田舎には田舎の良さがあり、都会には都会の良さがありますね。

私は田舎が好きで、ここ吉野に引っ越してきました。

それでも田舎、地方に住んでいると都会とのギャプに悲しくなることがあります。

ヤギの弥生と皐月はスターへの階段を登りつつあります。

今朝も近くの保育園児が見に来ました。

ご近所の団地の子供達にも人気者です。

優しい顔なので近寄りやすいのでしょうね。

それにまだ生後2ヶ月の子供ですから小さくて可愛い。

何よりも性格がやさしいので可愛がってもらえます。

皐月は2日前に草を食べすぎて元気がなかったのですが、翌日には元気になってくれました。

これからどんどん大きくなるのですが、今のように可愛がって下さい。

それにしても、日本では何故歴史を話すと「軍国主義者」、「右翼」と言われるのでしょう。

自分が何者なのかを知るためにも、正確な歴史を知る必要があるのではないでしょうか。

1905年5月27日13時55分、日本連合艦隊司令長官東郷平八郎は連合艦隊旗艦「三笠」へのZ旗の掲揚を指示しました。

この時連合艦隊が使用していた信号簿ではZ旗は「皇国ノ興廃、コノ一戦ニ在リ。各員一層奮励努力セヨ」という文言が割り当てられていました。

まさしくこの一戦には日本の運命が懸かっていました。

それにしても明治の日本人は凄かったですね。

私達、今の日本人が忘れてしまった礼儀・気骨・習慣・躾・忍耐・男の覚悟・女の覚悟・夫婦の絆等を持っていたことを教えられます。

櫻井よしこさんの著書に『明治人の姿』があります。

その中で、

『どの民族も人間の社会は、現在を生きる人同士を結ぶ横糸と、過去に生きた人々、現在を生きる人々、そして未来を生きる人々を結ぶ縦糸によって織りなされています。そう遠くない歴史、というより、むしろごく身近な過去の物語であるはずの、江戸から明治期に生きた人々が何を大切にし、何を守ろうとして生きたのか、何を守って死んでいったのかを理解できないということは、日本民族を民族たらしめるこの縦の糸がプッツリと途切れているということです。』

と書かれています。

いつの時代になっても忘れてはいけないことがありますよね。

今日5月27日は1945年までは海軍記念日でした。

と、書くだけで今の日本では「軍国主義者」と言われそうなのですが、1905年のこの日に連合艦隊が日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を破っていなければ・・・

今の私達はいませんでした。

つまり、5月27日は日本では記念すべき日なのです。

Z旗

ロシアは昨年来、メドベージェフ大統領ら政府要人が次々と北方領土を訪問するなど、不法占拠の固定化を狙った露骨な行為を繰り返しています。

北方領土の軍備強化に加えて、中国や韓国などには開発投資を呼びかけている。

韓国議員団の北方領土訪問は、そのロシアの誘いに乗ることを意味します。

既に、国後島では中露合弁事業が合意されています。

このうえ、韓国側がロシアの不法占拠に手を貸すことになれば、領土をめぐる中露韓3カ国の反日包囲網が形成されかねない。

韓国の議員がロシア査証で北方領土に入ることは、ロシアの管轄権を認めることになる。

竹島の不法占拠に加え、北方領土でも日本の主権を踏みにじる行為となる。

日本固有の領土で、そのような不当な行為は許されません。

日本政府内には、強く反発すれば日中韓首脳会議に悪影響を及ぼしかねないとの指摘もあるそうですが、しかし、ことは日本の主権にかかわる。

松本外相は「事実なら遺憾であり、適切に対応しなければならない」と述べたが、適切に対応とは何なのでしょう。

菅首相は昨日の参院予算委員会で「事実関係を確認中」と語ったが、首脳会談で取り上げないなら問題です。

首脳会談では、韓国が東日本大震災の直後に竹島で大型ヘリポートの改修工事を始めたことや、竹島周辺に総合海洋科学基地を建設する計画も含めて、李大統領に厳しく抗議してほしい。

菅首相が大震災で中韓両国から受けた支援に感謝するのは当然だろう。

しかし、領土や主権に関しては、相手の嫌がることでも、はっきりと言わねばならない。

隣国、中国・韓国・北朝鮮・ロシアについては福沢諭吉の「脱亜論」を思い出します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

福沢諭吉 「脱亜論」 明治十八年三月十六日付『時事新報』

日本の不幸は中国と朝鮮だ。

この二国の人々も日本人と同じく漢字文化圏に属し、同じ古典を共有しているが、もともと人種的に異なるのか、教育に差があるのか、 日本との精神的隔たりはあまりにも大きい。

情報がこれほど早く行き来する時代にあって、近代文明や国際法について知りながら、過去に拘り続ける中国・朝鮮の精神は千年前と違わない。

国際的な紛争の場面でも「悪いのはお前の方だ」と開き直って恥じることもない。

もはや、この二国が国際的な常識を身につけることを期待してはならない。

「東アジア共同体」の一員として その繁栄に与ってくれるなどという幻想は捨てるべきである。

日本は、大陸や半島との関係を絶ち、 欧米と共に進まなければならない。

ただ隣国だからという理由だけで特別な感情を持って接してはならない。

この二国に対しても、国際的な常識に従い、国際法に則って接すればよい。

悪友の悪事を見逃す者は、共に悪名を逃れ得ない。

私は気持ちにおいては「東アジア」の悪友と絶交するものである。

韓国の国会議員らが北方領土の国後島訪問を計画しているそうです。

菅首相は「事実が確認されればきちんとした対応をとる」としているが、22日の日韓首脳会談で李明博大統領に明確に抗議すべきだ。

訪問を計画しているのは、韓国が不法占拠する竹島(韓国名・独島)の“領有権”確定に向けた政策などを審議する「独島領土守護対策特別委員会」の野党議員らとされている。

首脳会談が行われる22日に韓国を出発し、24日までに国後島入りするという。

議員側は目的を「日本との領有権問題がある地域の支配・管理状況の視察」と説明していますが、狙いは竹島問題で日本を揺さぶることにあるのではないでしょうか。

上の2枚の写真はどちらもBill Evansの【Waltz for Debby】のCDジャケットなのですが、違いがお分かりでしょうか。

左のCDはHybrid SACDで、右は普通のCDです。

スーパーオーディオCD(SACD)をご存じでしょうか。

世の中で普通に“CD”といえば、ほとんどの場合、CD-DAを指しますが、このSACDはCDであってもCDではないのです。(?)

ジャズ(あるいはクラシック)マニアは今でも「レコードの方がCDより音がイイ」と言います。

今のCDは当初のCDよりは随分と良くなりましたが、それでも音の陰陽が薄く、デジタル臭いと言われます。

マニアが「真空管アンプが良い」と言うのと同じです。

それはある面で確かでしょう。

でも、SACDではどちらがとは言い切れないのではないでしょうか。

SACDとはソニーと英国のPhilips社が開発した音楽を記録するための光ディスクの規格です。

レーザーを利用するという原理はCDやDVDと同じなのですが、基本的にはこれらの記憶媒体との互換性はありません。

その為に普通のCDプレイヤーでは再生できないためにSACDプレイヤーが必要となります。

音声信号のデジタルデータへの変換は、普及しているPCMではなく、DSD(Direct Stream Digital)という方式を採用し、120dBのダイナミックレンジと100kHzを以上の周波数特性を実現しています。

SACDの1bit2.8224MHzフォーマットの特性を、再生周波数帯域=100kHz、120dB以上のダイナミックレンジと称しているのは、スーパーオーディオCDプレーヤーの可聴帯域での再生能力を示しています。

CDプレーヤーの16bit44.1kHzの場合に再生周波数=20kHz・ダイナミックレンジ=96dBと紹介している場合は記録フォーマットの限界を示しているので、単純に両者の数字を比較することはできませんが、それでも桁外れの性能です。

スーパーオーディオCDはCDと比較して選択できる機種が限られることや、パソコンでの再生ができないこと、CD以上の特性を十分に発揮するために一定水準以上のオーディオが必要なこと、また最近の多くの消費者は現行のCD(あるいはそれ以下のMP3、WMA、AAC等の圧縮音声)でも音質に不満が少ないとされていること等から、SACDはCDを代替するほどには普及していません。

このためSACDは、CD規格の音に満足できないハイエンドユーザー、つまりマニアを対象としたフォーマットとみなされています。

やはりマニアがいるのです。

このSACDがオーディオファン、音楽マニアの間で再評価されています。

2009年にTEACのエソテリックブランドから発売された英国DECCA社の名盤タイトルがヒットして以来、ユニバーサル ミュージックの過去の名演奏を最高のパッケージとして復活させる動きも活発化しています。

CDの売れ行きが右肩下がりを続け、しかも音楽配信も前年比で5%ほど下がるなど音楽市場は必ずしも良い状況とはいえませんが、ジャズとクラシックの名演奏を収録したSACDは意外なほど好調なのだそうです。

もちろん、もともとジャズとクラシックは売れても数千枚というレベルですから、販売数量が劇的に増えているわけではありません。

しかし、例えばエソテリックブランドのSACDは今や23タイトルを数え、それぞれ3000枚から4000枚をプレスして、すべて完売したそうです。

これは業界では驚きの出来事なのです。

CDを作ったソニーがPhilipsと1999年に立ち上げたのがSACDです。

それに対抗したのが東芝/松下電器産業(現・パナソニック)が中心になって開発したDVD-AUDIOでした。

SACDは、DVD-AUDIOとともに「次世代CD」と呼ばれました。

どちらもCDのデジタルくささを止揚するという目的でしたが、結果としてCDのマルチビット方式を発展させハイレゾを実現したDVD-AUDIOは亡び、マルチビットを否定し、極限までアナログ的な処理を行う1ビット方式(DSD)を採用したSACDがサバイバルに勝ちました。

いや、SACDは一度はほとんど滅亡に近いところまで行ったのです。

当初は、ソニーを始め、ユニバーサルやEMIなどもリリースしていましたが、高額なプレーヤーの普及が思うように進まないことから、相次いで撤退したのです。

その流れを変えたのが、昨年5月からリリースを開始したユニバーサルの「シングルレイヤーSACD」です。

2004年に一度は撤退したユニバーサルでしたが、今ではシングルレイヤーSACDを150タイトルまで増やすなど、内容・タイトルともに充実してきました。

制作側は2度目のSACD参入なので、『これが最後のパッケージメディア』と思って徹底的に音質にこだわったといいます。

いかに音質にこだわるかというと、マスターが良くなければ商品にしないそうです。

例えば、ビル・エバンス作品がリリース予定と発表されていましたたが、取り寄せたマスターがPCMだったので、再度DSDでのやり直しを本国に依頼したといいます。

DSDマスター、もしくはアナログマスターのみで、デジタルのPCMは受け付けなかったのです。

技術的にも、人智の限りを尽くし、考え得る最高の音にするために、すべての努力を費やしたそうです。

その拘った努力とは

1、SACDプレーヤーでしか再生できないというリスクを犯しても、CD層のないためにレーザー光が正しく反射する単層(シングルレイヤー)にした。

2、高音質CDで評価されたSHM基材(レーザー光反射で迷光発生が抑制される)を使う。

3、ソニーが開発した緑色コーティング(音匠仕様)を採用。これも迷光対策でした。

4、ロスレス圧縮をせず、完全非圧縮を貫く。

中でも圧倒的に音質に効くのは非圧縮の件です。

ロスレス符号は完璧に復元されるといっても、プロセスにリソースを費やすので、伸びやかさや余裕感が断然違います。

やはり好きな音楽は良い音で聴きたいですよね。

SACDを聴くと、目から・・・、イヤ耳からウロコです。

でもSACDは高~い。

ヤギは家畜として古くから飼育されています。

粗食によく耐え、険しい地形も苦としません。

そのような強靭な性質から、山岳部や乾燥地帯で生活する人々にとって貴重な家畜となっています。

ヤギの家畜化は犬に次いで古いと考えられるそうです。

従って、初めて搾乳が行われた動物はヤギと考えられ、チーズやバターなどの乳製品も、ヤギの乳から発明されました。

明治以降、日本でも数多くのヤギが飼われ、「貧農の乳牛」とも呼ばれましたが、近年では減少傾向にあります。

しかし、ヤギの愛らしさ、粗放的飼育に耐えうる点等は再評価されても良いのではないでしょうか。

ヤギ愛好者・生産者・研究者が一堂に会する「全国山羊サミット」が年に1回、日本国内で毎年開催場所を変えて開催されており、年々盛況になっています。

ヤギと言えば中原中也の詩集に『山羊の歌』がありましたね。

どうです、この顔。

癒されますねー。

しかも、愛想たっぷりです。

弥生と皐月を飼ってほんとうによかった。

日常の仕事は増えましたが、この笑顔だけでおつりがきます。

冷却がいかに重要か、これは福島第1原発の事故でわれわれも思い知ったばかりです。

東日本大震災による津波が到達した直後から、原子炉の冷却機能が失われていました。

それから数時間後にはすでに、1号機のメルトダウン(全炉心溶融)が始まっていたのです。

東電が翌朝から注水を始めても、遅きに失していたわけです。

久世さんは、土蔵の中に入れてあった、家族の宝物が消えていくのを目の当たりにしました。

原発の周辺住民の多くは、住むところも仕事も失った。

酪農家は、家族同様に育ててきた家畜との別れを余儀なくされています。

15日からは、日本で最も美しい村連合に加盟している福島県飯舘村と隣の川俣町からの住民退避が始まりました。

補償はどうなるのか、慣れない土地でやっていけるのか、それぞれ不安を抱えたままです。

原発事故の収束と帰村の見込みがこのまま立たないようなら、何より大切な故郷を失うことになります。

福島の原発で思い出したエッセーがあります。

5年前に亡くなった作家の久世光彦の『蔵の中』です。

久世さんの一家は、戦時中、伯母の住む富山市に疎開していたそうです。

ラジオで敵機の接近を知るたびに、裏の土蔵の扉を閉めて、壁と扉の隙間をみそで塗り固めるのを手伝ったという。

こうすると家屋は燃えても、蔵には火が入らないといわれていた。

米軍の爆撃機によっての富山空襲で富山市は焼き尽くされました。

火の中を逃げ回った一家が夕暮れに戻ると、土蔵は生き残っていた。

「その後の驚きを、私はいまも忘れない」と、『蔵の中』に書いている。

伯母がシャベルでみそを剥がし扉を開けた瞬間、中から炎が噴き出してきたそうです。

燃え残った土蔵は、10日くらいかけて冷やしてから開けなければならないことを、後から知ったそうです。

テレビが普及すると映画は没落しました。

岡田さんは他の映画会社が軽視していたテレビの世界にいち早く目を付け、時代劇はテレビで制作する事にしました。

その後には東映を『時代劇』路線から任侠映画路線に転換させ大成功させた人です。

鶴田浩二、高倉健、梅宮辰夫、佐久間良子、藤純子

また洋画部を作り『風の谷のナウシカ』、『ラブ・ストーリーを君に』等を配給しました。

更に『銀河鉄道999』、『ドラゴンボール』、『キン肉マン』、『北斗の拳』、『聖闘士星矢』、『美少女戦士セーラームーン』、『スラムダンク』などの作品を生み、日本アニメ海外進出の大きな推進役となった人です。

面白かった話を書きましょう。

東映映画の題名は岡田さんが考えたもので、その中に『大奥㊙物語』というのがあったそうです。

○の中に秘を書くマークは、今は一般的に使われていますが、これも岡田さんが考えたものなのだそうです。

「今ではどこの企業でも部外秘の書類に㊙というハンコを押しているのだから、著作料をもらいたいぐらいだ」と話しておいでました。

東映の元社長であった岡田茂が亡くなられたと新聞で読みました。

三越の元社長の岡田茂さんではありません。

俳優でもなく、監督でもありませんでしたからご存じの人は少ないと思います。

以前にとあるところでお会いしたことがあります。

その時に面白いお話を聞きました。

その話は後にして、今では考えられないのですが、テレビ初期にはテレビは映画よりも低俗とされ(もっともいまでもそうなのかもしれませんが)、映画スターはテレビには出ませんでした。

そこで岡田さんは若手の俳優をテレビに出しました。

若手の抜擢は、経費節減のもくろみもあったのでしょうが、後に彼らはスターとなりました。

弥生と皐月、ほんとうに可愛い。

昨日から早速お庭デビューをしました。

来る前にアレコレと本やインターネットでヤギの習性や食べ物の好き嫌い等のヤギの飼い方を調べていたのですが、知識だけが多くて頭でっかちになっていたようです。

こうして飼い始めると、些細なことは何も心配いらないようです。

ご紹介します。

弥生は3月28日生まれのメスで、別嬪さんでおとなしく賢いヤギです。

皐月は4月6日生まれのメスで弥生よりも9日遅く、その分まだ子供でおてんばです。

TAKARAさんからそれぞれの系譜をいただいたのですが、それには1頭づつの性格等が書かれており大変参考になりました。

弥生のおばぁちゃんのポーはグルメ、ママのデポもグルメ、やはり弥生もグルメのようです。

皐月のおばぁちゃんのユキは人なつこい性格、ママの松子も人なつっこい性格、やはり皐月も人なつっこくて可愛い。

2頭とも直ぐになついてくれて、大工集団 欅にもう慣れたようです。

姉妹ではありません。

神様はこの地球に生きる動物を本当に上手く作られました。

何で(人間を含む)動物の子供はこんなに可愛いのでしょう。

可愛いから育てるんですよね。

憎らしいければ育てませんよね。

今日から少し早起きをしなければなりません。

これからも面倒はあるでしょう。

でも、2頭はどんな楽しみを与えてくれるのでしょう。

大工集団 欅には以前から黒チームと赤チームがあったのですが、昨日から白チームができました。

黒チーム → 黒猫2匹

赤チーム → 金魚4匹

白チーム → ヤギ2頭

大工集団 欅のメンバーが2頭増えました。

ヤギの弥生(左)と皐月(右)です。

昨日、福井の『TAKARAチーズ工房』より連れてきました。

ヤギは犬や猫と違い家畜です。

でも、ペットにしてはいけない理由もありませんよね。

弥生と皐月は家畜でありペットでもあります。

今年は季節が少しずれているようですが、喫茶大工集団欅の周りではようやく田植えが始まりました。

カエルのにぎやかな鳴き声も何だか懐かしく聞こえます。

明日は・・・、楽しみなことがあります。

全体を貫く木枯らしのような疾走感、クラシックのような格調と華やかさも垣間見せ、枯葉が散る様の描写から恋焦がれる情感の表現まで、極めて完成度の高い名演です。

上質なジャズの贅沢なゆとりと芳醇な香りを堪能できます。

最もポピュラーなスタンダードの一つ『枯葉』。

何度も何度も演奏され、繰り返し聴かれてきたこの曲から更に新しい魅力を創造し、ジャズの無限の可能性を示したサラ・ボーンの名唱です。

ボーカルではイブ・モンタンがフランス語で歌っていたのも美しいですね。

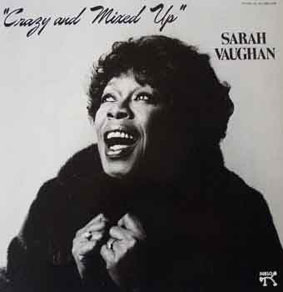

Sarah Vaughan の『Crazy And Mixed Up(枯葉)』

「『枯葉』の決定的名演は?」と聞かれたら、たぶんキャノンボール・アダレイ(実質リーダーは、マイルス・デイビス)の『Somethin' Else(枯葉)』を挙げる人も多いでしょう。

でも、インパクトでいうとある意味こちらが上かも知れません。

3曲目の『枯葉』には、いわゆるあのメロディーが聴こえてきません。

「フェイク」といってメロディーをくずしハイテンションに駆け抜けるスキャットは、オリジナリティに溢れ、誰も聴いたことのない『枯葉』で圧倒します。

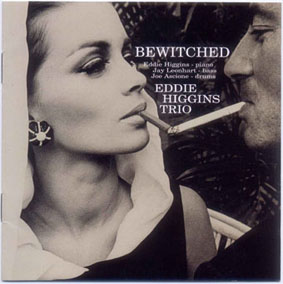

Eddie Higginsの 『Bewitched (魅惑のとりこ)』

エディ・ヒギンズの『枯葉』は都会的な洗練された大人の色香があります。

ジャズのジャケットはかくあるべきでしょう。

『枯葉』と言えばビル・エバンスの名演『Portrait in Jazz』が思い浮ぶ人が多いと思いますが、このエディ・ヒギンズの曲目を見るとエバンスのレパートリーを思わせます。

でもヒギンズの方がよりテクニカルで、華麗な印象です。

これはエバンス・スクールの一つの完成形なのではないでしょうか。

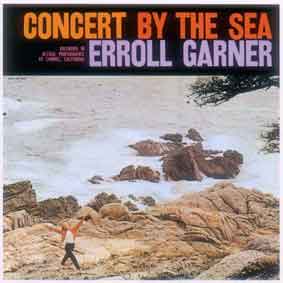

Erroll Garnerの 『Concert By The Sea』

これはどうでしょうか。

おもしろジャケットですよね。

松竹映画のロゴが出てきそうな荒波に、美しい景観とは程遠いゴツい岩。

そして、直球なタイトルをアウトにしてしまうこのジャケットです。

狙いがあるようでないようで・・・、ちょっと中身が心配になってきますが、ご安心ください、名盤です。

4曲目の『枯葉』は、叙情的な哀愁が濃厚に漂い、ドラマチックな展開をみせてくれます。

ジャズで一番多く演奏されている曲といえば間違いなく『枯葉(Autumn Leaves)』です。

先程友人と誰の『枯葉』が好きかと話していました。

これはジャズ好きにはよくある話題なのですが・・・。

話題になった『枯葉』は

Miles Davis 『somethin' else』

Bill Evans 『Portrait in Jazz』

Keith Jarrett 『still alive』

Canonnball Adderley 『somethingelse』

Miles Davis 『Miles in Berlin』

Bill Evans 『Portrait in jazz』

Winton Kelly 『Winton Kelly!』

Jim Hall & Ron Carter 『Alone together』

Steve Grossman 『Diw Steve Grossman 803 STANDARDS』

John Coltrane 『The Complete Graz Concert vol.1』

Steve Kuhn 『忍びよる恋 (Love Walked In)』

Bobby McFerrin & Chick Corea 『Play』

Toots Thielemans 『いかないで/TootsThielemansハーモニカ枯葉』

・・・・・

果たして何人のアーティストが録音したのでしょう。

話していてもきりがないので、誰の『枯葉』が好きかに話題はかわりました。

でもこれがまた難しいんですよね。

しかも一曲だけとなると明日の朝まで考えても結論は出ないでしょう。

話は全く違うのですが、私は吉野家の牛丼が好きなのですが、ここ数年は食べていません。

もっと美味しい牛丼を作れる人がいるからです。

それでも車に乗っていると吉野家の看板が目に付きます。

そして思い出すことがあるのです。

もう12・3年前のことです、仕事で遅くなった私は、夕食をとるために吉野家に行きました。

いつもお決まりだった牛丼大盛り・卵・みそ汁・漬け物を食べていたら、外のガラス越しに親子連れが立っているのが分かった。

1歳ぐらいの子供を抱いた母親と、小学校3~4年生ぐらいの女の子でした。

外に張り出されたメニューを見て、指さしながら迷っている様子。

身なりは、あまり裕福そうには見えなかった。

やがて3人はおそるおそるという感じで店内に入ってきた。

私の正面に座る。

店内を見渡している。

吉野家が初めてのようだった。

男の店員が無愛想にお茶を置き、「何にしますか~?」と尋ねる。

小学生の女の子が「あの、あの・・・、豚丼を・・・」

「並と大盛りがありますが」

「あの・・・、小さい方、二つ・・・」

「ご注文は以上で?」

「・・・はい」

なんで子供に注文させるんだ?

平日のこんな時間に豚丼の夕食か?

サラダもみそ汁もなしか?

父親はどうした?

とか思っていると、女の子が手話を使い始めた。

母親は耳が不自由のようでした。

女の子の手話は充分ではなく、喋りながら時々手も動かす、という程度。

母親は幼い子供を抱いているため口を動かします。

女の子はその唇を読んで会話が続く。

残念ながら私にはなにを言っているのか全くわからなかった。

やがて豚丼並が運ばれてくる。

母親が幼い子供の世話をしながら二人は丼を食べ始めた。

母親は言葉を発せられないが、二人の子供をかわるがわる見るその顔には慈愛が満ちていた。

女の子は食べ始めて、母親の顔を見て、ちょっと笑った。

首を少し傾げて笑ったその愛くるしい笑顔。

その家庭の苦労は私にわかろうはずもない。

私はその女の子の笑顔を見た途端、食べ残して、速攻で勘定済ませて外へ飛び出した。

涙を必死にこらえながら家路へ急いだ。

今日は母の日ですね。

新緑や友と語らう外茶房

朝起きて窓から雲竜山を見ると

『昨日より綺麗だ!』

また翌日の朝

『昨日より綺麗だ!』

・・・・・

ある日突然

『昨日のほうが綺麗だ』

と、なるのです。

庭の木々にも葉がつき始め、春になったと知らせてくれます。

これから私が一年で一番好きな新緑の季節となります。

「甍の波と雲の波」と唱歌に歌われるように、鯉が見上げる5月の空には例年と変わらぬ「雲の波」があります。

でも、見下ろす大地にはこれまではあったはずの「甍の波」がなくなり、すっかり瓦礫に覆われている所も少なくないでしょう。

それでも鯉は、被災地の子供や大人が上を向いてくれることを願って懸命に泳ぎ続けているのでしょうね。

震災で犠牲となったり親などの肉親を亡くしたりした子供があまりにも多く、胸の痛みを抑えきれない。

原発事故で避難を余儀なくされた子供たちは戸外での遊びもままならず、「よく学びよく遊べ」と言うのもためらわれるでしょう。

人生を歩み出したばかりの子供の頃に早くも、このような過酷な環境に置かれてしまったのはとてもつらい経験でしょうが、思うに任せない人生を受容することはどこかで、自らの成長につながるに違いない。

逆境に立ち向かう彼らの今後の長い道のりを、日本国中のみんなで支えていきたいものです。

今日はこどもの日です。

国民の祝日に関する法律(祝日法)2条によれば、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨としています。

ここに父が入っていないのは残念です。

東日本大震災の被災地でも早くから鯉のぼりが泳いでいるという新聞記事を先日読みました。

誰の所有とも知れず泥の中から拾われたのもあれば、全国から「元気を出して」とのメッセージを添えて送られてきたのもあるそうです。

梅原さんは講演で「憲法を改憲してはいけない、今の平和は憲法9条があるからです」と話されたそうです。

また、東日本大震災による原発事故に触れ、「環境破壊に正面から向き合うため、国家同士が協力する時代。平和を定めた憲法9条には、21世紀以降の人類の理想がある」と語られたそうです。

それは理想ではあるが、現実的ではない。

「理想論にすぎない」と言ったほうが正しい。

理想と現実の区別がつかない人がいるのですよね。

今の平和は憲法によりつくられているのではない。

アメリカの核の傘の下にいるからです。

これが現実なのです。

世界からは、「米国の核の傘の下に守られて何言ってんの?!」とバカにされますよ。

それが彼らには理解できない。

こんな人が復興構想会議委員なのですから・・・。

理想と現実は随分と違うから夢からさめなさいと言いたい。

今の憲法は敗戦国日本にGHQの若者が僅か一週間で作製したものがあてがわれたのが現実です。

全世界が憲法9条を導入するのが理想でしょうが、日本だけというのは現実離れしてる。

核保有もそうです。

それに「環境破壊に国家同士が協力する時代」ですって?

とんでもない、みんな自国の利益優先をしているだけです。

中国の希少金属の一件だけをとっても分かります。

妄想を語るのもいい加減にして欲しい。

9条で戦争が防げるのかという視点がないのが致命的なのです。

「9条があれば外国は絶対に攻めてきません!」と言う人がいるが、本当にそう思っているのでしょうか。

東電の津波想定と同じで、想定が甘すぎませんか。

日本国憲法前文に書かれている

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」

というのが現行9条前提にあり、もはや、この「平和を愛する諸国民の公正と信義について信頼できなくなった」現状ではこの前提が崩れているのだから、もはや現行9条は画餅に帰してるのではないでしょうか。

ノーガード戦法で平和を追求するガンジーの時代はとっくに終わりました。

今一つ、人間の本質から見れば理想ですらない。

よりよい平和のために恨みを極力残さず戦いを行う「武士道」「騎士道」の方がよっぽどまともでしょう。

敗者を尊重し、その土地のやり方を学び、敵にすら尊敬される、それこそが理想です。

そりゃまあ、「泥棒がいない世の中」、「強盗がいない世の中」、「強姦者がいない世の中」が理想なのと一緒だ。

ただ現実は・・・。

憲法9条があっても毎日毎日殺人事件があるのってどういう事なのでしょう?

ギリシャ哲学には、嵐の大海原で船が難破する寸前の状況下、船で飼われている一匹の豚だけが夢中になって餌を貪っているという、「幸せの豚」の話が出てきます。

それはまさに、戦後憲法の下で生きている戦後日本の姿そのものではないでしょうか。

日本民族を「幸せの豚」にさせてしまった戦後憲法の性格が一番よく表されているのが、この憲法の前文にある、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という有名な文句です。

「綺麗ごと並べ」とはまさにこのようなものであろうが、天真爛漫な女学生の書いた作文とそっくりそのままの「綺麗ごと」が日本国憲法の前文に堂々と記入されていること、それこそ、国家の存亡に関わる大問題なのです。

外国の友人と話し、憲法というものはその時々の情勢に会わせて少しずつ変えて行くのが当たり前という事が始めてわかった。

日本のように「一字一句変えない」などと運動する連中のいる国は他にはないと知りました。

時代は刻々と変化します。

その変化について行けない憲法ならば変えなければ進化はない。

むしろ一語一句変えないようにすべきだったのは、教育勅語ではないでしょうか。

人が人として生きるには精神的道徳の変化はどの様な時代であってもありませんからね。

憲法を教育勅語にしてはいけませんし、そんな事に聞く耳持たぬ人達が大手を振ってマスコミにのさばっているのも大問題です。

憲法9条は原発の安全神話と同じ方法論で成り立ってきたようです。

日本は絶対平和だから有事は想定する必要はない、想定すること自体が不安を呼び込み安全を脅かす、という論法です。

少しでも神話が崩れるととんでもない方向に暴走するということは今回の震災で政府と東電が見事に証明してくれました。

現行の日本国憲法は日本人が作ったものではない、ということすら知らない日本人が多くいます。

この憲法は進駐軍の若手により僅か1週間で作られたものなのです。

理想の憲法を作るために軍国日本を原爆投下や空襲で叩き潰したのは正しかったのでしょうか?

だとしたら結局軍事力は正しいということになり、憲法9条は理想でしかないということになってしまう。

実際9条信奉者の人はアメリカや中国の軍事力の評価について混乱しているように見えます。

梅原さんは哲学や歴史研究じゃ立派な人なんだろうけど、そういう能力と政治力って別個なんだなあと改めて思わされました。

と、偉そうに書いてみました。

昨日は憲法記念日でした。

毎年、この日だけ憲法について語る新聞を読んでいると空々しく思えてくるのです。

日本国憲法の施行から64年を迎えた昨日、「5・3憲法集会」(憲法9条京都の会主催)が京都市で開かれ、哲学者の梅原猛さんの記念講演や憲法ウオークがあり、戦争放棄をうたう9条の大切さ、「憲法9条は人類の理想」を梅原猛さんが語ったと書かれていました。

読むと子供っぽさに呆れてしまいました。

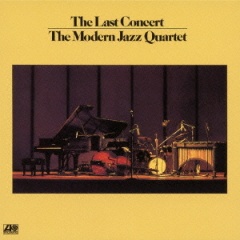

MJQ は全てのジャズ入門用ガイド本にも載っていると言ってもいいぐらいの人気コンボで、ジャズ初心者の頃の私もご多分にもれず、推薦盤として紹介されていた「ジャンゴ」や「コンコルド」を買いこんだものです。

その抑制の効いたクールなサウンドは唯一無比なもので、特に哀愁舞い散る「ジャンゴ」やメロディアスにスイングする「ソフトリー・アズ・イン・ア・モーニング・サンライズ」なんかはめちゃくちゃ気に入って聴いていました。

しかしその一方で昨日書いたピアニスト、ジョン・ルイスの導入したクラシック的な要素には本能的に違和感を覚え、全く聴く気にならないトラックもいくつかありました。

ポジティヴ思考の私は『まぁ全曲楽しめなくても何曲か当たりがあればそれでいい』と自分に言い聞かせ、第2第3の「ジャンゴ」や「ソフトリー」を求めてやはりジャズ本で推薦されていた「フォンテッサ」と「たそがれのベニス」を買ってきました。

しかし聴いてみてビックリ、どちらもスイングのスの字もない、とてもジャズとは思えないような眠いサウンドで、私は『コレのどこがジャズなのだ!!』と怒りのあまりレコード盤をブチ割りたくなった。

音楽評論家の提灯記事を信じた私がアホだったのですが、あの非ジャズ的な響きを持ったクラシックもどきのサウンドがトラウマになって、その後しばらく MJQ を聴かなくなった。

そんな私の眼を開かせてくれたのが彼らの解散コンサートの模様を録音したライヴ盤「ザ・ラスト・コンサート」でした。

ライヴだからか、あるいは『MJQ としてはこれが最後』という特別な想いからか、スタジオ録音盤では端正な演奏が売り物だった彼らが実に熱いプレイを展開しているのです。

これには本当に驚いた。

ヴァイブのミルト・ジャクソンはグループを離れたソロ作品の数々でファンキー&ブルージーなプレイを聴かせてくれていたので元々大好きだったが、鼻持ちならないクラシックかぶれ野郎と思っていたジョン・ルイスまでもが火の出るようなアドリブを連発している。

ベースのパーシー・ヒース(私的には最も過小評価されているジャズ・ベーシストだと思う)とドラムスのコニー・ケイのリズム・セクションは文句ナシにスイングする第一級のリズム・セクションです。

そんな4人が一丸となって繰り広げるハイ・テンションな演奏が圧巻で、私はこの盤を聴いて『MJQ はライヴに限る!』と確信しました。

Disc-1 では兎にも角にも①「朝日のようにさわやかに」に尽きる。

この曲はこれまでも何度も繰り返し演奏され、レコード化されてきてそのどれもが名演なのですが、ここで聴ける「朝日のようにさわやかに」はそれらの存在が霞んでしまうぐらいの素晴らしさです。

いや、世に存在する全ての「朝日のようにさわやかに」の中で断トツの私的№1がこのヴァージョンです。

①「ブルース・イン・A・マイナー」は起承転結のハッキリしたドラマティックな構成を誇る8分近い大作ながら、そのスインギーなプレイの波状攻撃で一気呵成に聴かせてしまう。

ただ、ライナーにジョン・ルイス作と書いてあるが、どう聴いてもテーマになってるメロディーは「朝日のあたる家」そっくりだ。

まぁ別にどっちでもエエねんけど、笑。

チャーリー・パーカーの⑦「コンファメーション」ではグループが一丸となって疾走するようなホットでファンキーなプレイが楽しめる。

②「イングランズ・キャロル」もめちゃくちゃスイングしていて、コレがあの眠い「フォンテッサ」を作ったコンボかと耳を疑いたくなるぐらい素晴らしい。

アドリブ・フレーズとかも含めた全体の雰囲気は①「朝日のようにさわやかに」の弟分みたいな感じの曲だ。

Disc-2 では⑨「ジャンゴ」でスタジオ録音ヴァージョンとは全く違うアドリヴを聴かせるミルトの凄さに改めて驚愕。

無尽蔵と思えるかのように汲めども尽きぬアドリヴ・フレーズの連続は圧巻の一言だ。

③「バグズ・グルーヴ」で渾身のベース・ソロを披露するパーシー・ヒースのプレイにも耳が吸いつくが、私が何よりも好きなのはテーマのメロディーに合わせてオーディエンスが手拍子するところです。

サイモンとガーファンクルの「バイ・バイ・ラヴ」でも感じたことなのですが、これこそライヴの醍醐味ではないか!

何度も繰り返しますが MJQ はライヴで最高に輝いたジャズ・コンボだったのです。

昨日、モダン・ジャズ・カルテット(MJQ)に批判的な事をかきましたが、何も嫌いなわけではありません。

ジャズにしてもロックにしても、アーティストの音楽性というのはまずそのルーツに根差した確固たるサウンドがあり、それを橋頭保にして様々なエッセンスを取り込んでいくというパターンが多いのですが、ごく稀なケースとして、相反する二面性を同時に保持しているユニークなアーティストがいます。

私にとってそんなアンビバレントなグループの筆頭に挙げられるのがモダン・ジャズ・カルテット(MJQ)です。

アーティストはオイゲン・キケロ【Eugen Cicero】、アルバム名は【Romantic Cine Jazz】。

オイゲン・キケロ?、それ誰?

ロマンチック・・・、そんなものは私に似つかわしくない。

薔薇の花にティーカップも私に似つかわしくない。

普段ならば絶対に買わないアルバムです。

なのに、この日は買ってしまったのです。

しかも、そのアルバムの横に同じオイゲン・キケロのロココ・ジャズ【Rokoko-Jazz】と、スウィンギング・チャイコフスキー【Swinging

Tschaikowsky】が置いてありました。

知らないピアニストの3枚のアルバムを同時に買ったのも今となっては不思議です。

家に帰って袋からCDを取り出して『しまった~っ!!』と悔やみました。

内容が『クラシック音楽のジャズ化』と書かれいてたからです。

私はバッハ以外のクラシックを聴かないので、曲名を見ても「××曲 ○短調」とか、「××組曲 第○番」とか・・・、何のこっちゃサッパリなのですが、ジャズ好きとしては大切なのはスイングしているか否か、ただその一点に尽きるのです。

ジャズはスイングです。

今までにもクラシック音楽のジャズ化のことを書いたことがありましたが、これ以前はジャズメンがクラシックの曲を演っていると聞くといつもネガティヴに捉え、色眼鏡で見ていました。

実際、クラシックのジャズ化を大々的に謳ったジャック・ルーシェのプレイ・バッハシリーズは完全にクラシック寄りで、どれもこれもスイングしないトホホ盤ばっかりだったし、モダン・ジャズ・カルテットのリーダー、ジョン・ルイスに至っては、グループの音楽にクラシックもどきの演奏を持ち込むという暴挙に出て鬱陶しいことこの上なく、『コレのどこがジャズ?』